Secciones

Servicios

Destacamos

Secciones

Servicios

Destacamos

Jueves, 16 de enero 2020, 10:09

La Cueva de Altamira. La cueva de Altamira, situada en una de las colinas del monte Vispieres, al suroeste del municipio de Santillana del Mar, alberga los testimonios de arte paleolítico de mayor reconocimiento e importancia a nivel internacional de Cantabria. La estancia principal, denominada sala de polícromos, era tradicionalmente llamada capilla sixtina del arte cuaternario. El descubrimiento casual de la cavidad por un cazador se produjo en 1868; sin embargo, la apreciación de su valor y su estudio no comenzó hasta 1876. Aquel año, Marcelino Sanz de Sautuola, un terrateniente vecino de Puente San Miguel aficionado a recoger antigüedades, insectos y otras rarezas, especialmente conocido en los medios culturales cántabros, fue informado a través de su aparcero Modesto Cubillas de la existencia de una caverna cuyo acceso habían despejado las vibraciones provocadas por los trabajos de extracción de piedra de una vecina cantera. En aquel entonces Sautuola realizó una breve visita a la caverna. Dos años más tarde y después de acudir a la Exposición Universal celebrada aquel año en París, regresó a la cueva y emprendió una excavación con el propósito de encontrar en ella alguno de los testimonios prehistóricos descubiertos en Francia que él había podido contemplar en la feria. Un día durante la campaña en la cual aparecieron numerosos útiles de piedra y hueso, la hija de Sautuola, María, se adentró en la gruta y descubrió el techo de los polícromos, dándolo a conocer a su padre exclamando «¡Papa bueyes!». Convencido de la trascendencia de su descubrimiento, en 1880 Sanz de Sautuola lo incluyó en su texto Breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander donde expuso toda una serie de razonamientos por los que llegaba a la conclusión de que se trataba de arte perteneciente a la Prehistoria. La perfección de las representaciones, sembró rápidamente las dudas sobre su autenticidad y ésta fue rápidamente refutada tanto por investigadores franceses como españoles, convencidos evolucionistas para quienes las manifestaciones artísticas prehistóricas parecían contradecir las tesis darwinistas. Sautuola falleció en 1888, sin ver reconocida la valía de su descubrimiento.

A finales del siglo XIX se empezaron a despejar las dudas al producirse varios descubrimientos de pinturas y grabados prehistóricos en diversos lugares de Francia, entre ellos La Mouthe, Les Combarelles o Font de Gaume en la Dordoña. En 1902, los investigadores franceses Henri Breuil y Èmile Cartailhac realizaron una visita a Altamira de la cual surgieron el artículo Las cavernas decoradas con pinturas. La cueva de Altamira, España. Mea culpa de un escéptico y un libro financiado por el príncipe Alberto I de Mónaco, que sancionaron a nivel internacional la autenticidad de las pinturas de Altamira. Aquel mismo año, la Real Academia de Bellas Artes encargó a Hermilio Alcalde de Río, fundador de la Escuela de Artes y Oficios de Torrelavega y a Augusto González Linares, director de la Estación de Biología Marítima de Santander, la elaboración de un dictamen sobre el mérito e importancia de la cueva de Altamira.

En 1910, el Ayuntamiento de Santillana creó la Junta de Conservación y Defensa de las Cuevas de Altamira. El 25 de abril de 1924, la cavidad fue declarada declaración como Monumento Arquitectónico Artístico. En 1940 se creó el patronato de la cueva. A partir de los años setenta, se restringió la entrada a las cuevas de cara a la protección de las representaciones (desde 2002 permanecen cerradas. En junio de 1979 se creó el Museo y Centro Nacional de Investigación de Altamira. En 1985 fue inscrita en la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad de la Unesco. A mediados de los noventa los representantes del Ministerio de Educación y Cultura, el Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Santillana del Mar y la Fundación Marcelino Botín constituyeron el Consorcio de Altamira encargado de gestionar y financiar una nueva sede museística y la réplica de la cueva. El 17 de julio de 2001 se inauguraron las instalaciones del Museo de Altamira, proyectado por el arquitecto Juan Navarro Baldeweg y situado a escasos 300 m de la entrada de la cueva original. El centro incluye una reproducción a escala 1:1 de la caverna tal y como era hace miles de años y una didáctica exposición permanente que introduce en el modo de vida, el arte y la investigación de la Prehistoria, merced a un amplio despliegue de réplicas e instrumentos originales.

La cueva y sus tesoros. En el Paleolítico la cavidad contaba con una amplia entrada desde la que se accedía a un vestíbulo espacioso ocupado por seres humanos hace 18.500 años en el marco cultural del Solutrense Superior y hace 16.500-14.000 años, al final del Magdaleniense Inferior. Hace 13.000 años, el techo de la entrada se desprendió, contribuyendo a que se preservaran los testimonios dejados por el hombre paleolítico, entre ellos las expresiones de arte parietal prehistórico. La sala de polícromos, donde se concentran gran parte de las representaciones pictóricas, es el sector más conocido de la cueva. En él se puede ver una treintena de bisontes en múltiples posturas y otros animales de gran tamaño (dos ciervas, dos caballos) –la mayoría miden dos m desde el morro hasta el comienzo de la cola–, ejecutados en el Magdaleniense y datados entre el 14.900 y el 14.100 BP. Conviven junto a estas grandes imágenes otras más antiguas datadas en el Solutrense Superior de caballos en líneas rojas y negras, además de varias manos en negativo, cabras y ciervos. El resto de la cueva acoge sucesivamente otras representaciones como signos tipo macarrón realizados con el dedo sobre la arcilla, diversos grabados de caballos, signos escaleriformes, grabados de ciervos... Hacia la mitad de Altamira se encuentra 'La hoya' o cuarta sala en la cual se pueden ver, entre otros el grabado de una cabra en negro. Más adelante se localizaron más signos y un cuadrúpedo negro. El tramo final, llamado 'La Cola de caballo' por su singular relieve, a doscientos metros del vestíbulo, también custodia numerosas manifestaciones artísticas (datadas en torno al 15.500 Antes del Presente), entre ellas dos máscaras ejecutadas en trazos negros aprovechando la forma saliente de la roca.

Otros hallazgos arqueológicos en Santillana del Mar

Bajo suelos del monte de Herrán, en Viveda, se encuentra la cueva de los Arqueros. En ella aparecen representados cuatro arqueros de pequeñas dimensiones, unos 14 cm de alto y 10 de ancho, pintados con ocres. Dadas sus características, no se pueden incluir dentro del arte esquemático paleolítico, aunque tampoco son muestras claras del arte naturalista clásico postpaleolítico, por lo que se las suele llamar pinturas seminaturalistas o semiesquemáticas.

Así mismo ha de destacarse otro paraje arqueológico de interés: el castillo del monte Vispieres. Los restos conservados permiten identificar un recinto rectangular de once por doce metros de lado levantado en mampostería unida por mortero –en el lienzo occidental se puede ver una tronera–. Sobre el origen de esta fortaleza se citan las referencias en la Historia Natural de Cayo Plinio a un castro llamado Vespieres, que algunos autores identifican con el cerro localizado en Santillana del Mar. En su entorno, el escultor Jesús Otero localizó los fragmentos de tres vasos de cerámica en la actualidad depositados en el Museo Regional de Arqueología y Prehistoria. En el cartulario de la abadía de Santillana se halla una referencia del año 998 que atañe al toponímico Vispieres. En relación con el castillo situado en la cima del monte, es nombrado en una escritura de donación fechada en 1026. Se considera que el bastión perteneció a la jurisdicción real hasta el reinado de Alfonso XI (1311-1350) en que pasó a manos de su hijo el conde Tello y sus herederos. La fortaleza debía encontrarse en estado de abandono ya en el siglo XVI.

Por último reseñar la estela funeraria cántabro-romana que se descubrió en la mesa del altar mayor de la iglesia de San Sebastián de La Herrán. Se trata de un bloque de piedra de casi un metro en el cual se puede leer (en paréntesis la interpretación) / (P)OSVI(T)/... IML... / NORVUM... / (SIT) TIVI TER(RR)/ (A LE)VIS.

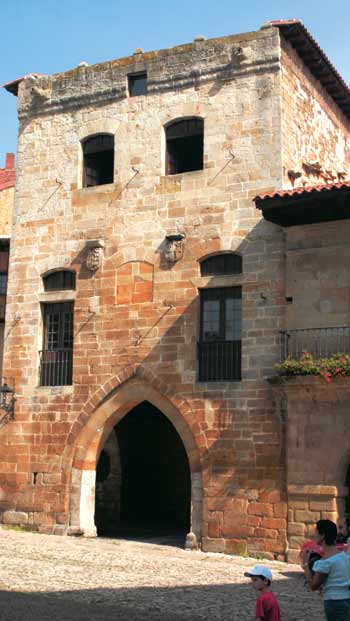

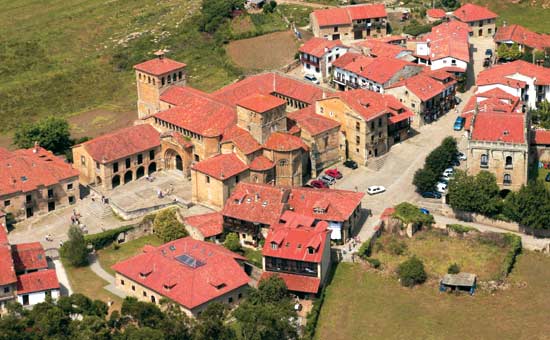

En torno a la Colegiata de Santa Juliana fue desarrollándose, desde el siglo IX, la villa de Santillana del Mar, declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1943. En ella han sobrevivido varios ejemplos de torreón medieval: torre del Merino, torre de Don Borja y la torre de Velarde. La torre del Merino, en la plaza del mercado (plaza Ramón Pelayo) fue construida con carácter militar a finales del siglo XIV. Se trata de un bloque cuadrangular de tres pisos, erigida en mampostería con vanos y esquinales de sillería, con acceso por un arco apuntado. Perteneció a la familia Barreda, varios de cuyos miembros desempeñaron las funciones de merino de la demarcación llamada Merindad de las Asturias de Santillana (el cabeza de la familia Gonzalo de Barreda, su nieto Juan, su bisnieto Gonzalo y el hijo de éste Pedro). Aunque conserva parte de su fábrica original, ha sufrido numerosas reformas, como la conversión de sus almenas en ventanas, al superponer la cubierta de madera. Junto a esta fortaleza se alza la torre de Don Borja, que también perteneció, a la familia Barreda. Su origen se remonta a la segunda mitad del siglo XV y se relaciona con los castillos señoriales castellanos de aquella centuria. Presenta planta cuadrada y está compuesto por dos cuerpos, más antiguo el posterior. En la fachada, levantada en sillería, se abren dos vanos en el piso noble y dos en el superior, los cuatro rematados con arcos escarzanos. Se accede cruzando un soportal al que se abren dos arcos apuntados. En el interior alberga un gran patio. Debe su nombre al último titular del mayorazgo Francisco de Borja Barreda en 1844. Fue restaurado en 1981 y alberga la sede de la Fundación Santillana. Por último, en la calle de la Carrera se alza la torre de Velarde; data del siglo XV y está desmochada, de ahí que pase más desapercibida que las anteriores. Presenta dos alturas y cubierta a dos aguas. En su fachada destacan dos puertas en arco apuntado, una de ellas tapiada. Los muros son de mampostería, con sillares en los esquinales, los vanos y la parte inferior de la fachada principal. Fuera de la capital municipal se puede ver un cuarto ejemplo de bastión medieval: la casa-torre de los Calderón de la Barca en Viveda. Fue levantada para controlar el paso en barca por el río Saja. Se ha datado tradicionalmente en el siglo XIII, atribuyéndose su fundación tanto a Fortún Ortiz Calderón, como a Sancho Ortiz Calderón. Fue objeto de importantes reformas del siglo XVI. Es Bien de Interés Local desde 2002.

Así mismo se cuentan ejemplos de casas góticas en la misma localidad de Santillana. Se trata de la llamada casa de Leonor de la Vega, en la calle Cantón, y la casa de la Parra, en la plaza del mercado. La primera, ornada con las armas de la casa de la Vega y los Polanco, se fecha ya en el siglo XVI, presenta de sillería, accesos por una portada de arco apuntado y otra con arco de medio punto y una serie de cuatro ventanas cuadradas en el piso noble enmarcadas por un guardapolvos; en la parte trasera se abren al jardín una puerta con arco apuntado y una galería con dos ventanales de arco escarzano. Se estima que fue mandada edificar por Juan González de Polanco y Juliana González de Barreda enlos primeros años del XVI. La casa de la Parra presenta una doble portada de arcos apuntados y un cuerpo de ladrillo dispuesto en un entramado de madera entre dos hastiales. Otro ejemplo de esta época de transición del gótico al Renacimiento es el palacio de las Arenas, junto a la Colegiata, fundado por Pedro de Velarde y Villa, prior de la inquisidor de Toledo y Comisario General de la Santa Cruzada. En la fachada oeste presenta una ventada plateresca, más destacada es sin embargo la fachada sur, levantada en sillería con los vanos cerrados por arcos de medio punto con dovelas decoradas; también es de resaltar el remate de los muros perimetrales y las gárgolas de cañón.

Son numerosos los edificios de los siglos XVII y XVIII conservados en la capital del término. Así en el campo del Revolgo sobresale la casa de Sánchez de Tagle, que fue edificada a finales del XVII, principios del XVIII a instancias de Andrés Sánchez Tagle (consta un documento de 1697, en el cual consta a su servicio el maestro de carpintería 1697 Alonso García Fernández) y fue concluida por su hijo Andrés Sánchez de Tagle y Pérez Bustamante (este testa en 1725). Se trata de un bloque de tres alturas: el piso inferior el zaguán precedido por un pórtico de dos arcos de medio punto, el intermedio con dos balcones gemelos que enmarcan el escudo de armas de la familia, y el superior, que se cree posterior a la conclusión de la casa está dominado por una solana de madera que se proyecta sobre la fachada. Se estima que el maestro de cantería Gregorio de la Roza pudo participar en este proyecto.

En el arranque de la calle Santo Domingo se alza el palacio de Peredo-Barreda, también llamado de Benemejís, propiedad de Caja Cantabria desde la década de los noventa. Fue mandado construir en 1712 por Luis Antonio de Peredo, caballero de la Orden de Calatrava, y fue labrado por el maestro de cantería Francisco de Otero, vecino de Mogro. La traza se atribuye tanto a Gregorio de la Roza, como a Bernabé de Hazas y Francisco de la Herrería. Se trata de una construcción de dos alturas señaladas por una imposta, tejado a cuatro aguas y planta cuadrangular con portada adintelada sobre la cual se puede ver el escudo de armas de Peredo. Destaca la labor de ferrería de los enrejados en forma de jaula y terminados en cruz que cubren dos ventanas cuadradas abiertas en la planta inferior, así como los balcones de hierro fijados mediante clavijas de la superior flanqueando soportado sobre una moldura de cantería. Unida al palacio por un portalón se encuentra la casa de Alfonso Velarde y Francisco María de Peredo y anexa a ésta, la de Pedro Luis Hidalgo. Tanto el palacio como las dos construcciones mencionadas fueron sometidas a un proyecto de rehabilitación de los arquitectos Eduardo Fernández-Abascal, Floren Muruzábal y José Orruella Castillo que tuvo por objeto convertirlos en un complejo cultural (Palacio Caja Cantabria). Destacan igualmente la gran finca y los jardines ubicados en la parte posterior, su biblioteca y su mobiliario. Custodia importante patrimonio artístico y bibliográfico reunido por la familia que habitó en él durante casi trescientos años.

En la misma calle de Santo Domingo, frente al palacio Caja Cantabria se alza la casa de Alejandro de José Villa y Josefa de Cos, reedificada en 1770, en su fachada se abre una puerta adintelada entre pilastras cajeadas, flanqueada por dos óculos y en el piso noble dos balcones púlpito entre los cuales se sitúa el escudo. Sus características llevan a atribuir su traza a un maestro de Cantabria occidental. En la calle de la Carrera se localiza la casa de Bustamante, que presenta rasgos similares: portada flanqueada por dos óculos –de menor tamaño que en el caso anterior– y balcones el púlpito en el piso noble, en este caso enmarcando un tercer balcón ornado con una moldura con orejeras. Esta vivienda se cree mandada construir ya bien por Francisco Ambrosio Sánchez de Bustamante –testó en 1776–, ya bien por Manuel María de Bustamante.

En la misma plaza del Mercado (plaza Ramón Pelayo) se concentran varios bloques de interés. Destaca la casa consistorial, un proyecto del año 1732 –concluido en 1738– atribuido a los maestros canteros José de Hazas y Pedro de Cereceda. Se trata de un bloque de dos alturas precedido por un soportal de tres arcos de medio punto, con dos puertas-ventanas abiertas a un amplio balcón corrido de hierro en el piso noble al cual se abren dos puertas ventanas. Fue reformado hacia 1833, fecha en la cual se data el escudo. Otro edificio reseñable es la casa 'del águila' (está unida en el interior a la 'casa de la parra'). Fue fundada por Rodrigo Fernández de Villa en 1476. La fachada actual se corresponde a una reforma de principios del XVIII realizada bajo instancias de Alejandro Gabriel de Villa. Por último reseñar la casa del caballero de Calatrava Pedro Antonio Barreda Bracho Ceballos y San Salvador, de estilo clasicista, con una fachada compuesta por una puerta adintelada, flanqueada por dos ventanas cuadradas y tres balcones de hierro en el piso noble; se data también a comienzos del siglo XVIII. En 1944 se convirtió en el Parador Nacional Gil Blas.

En la calle de Santo Domingo se alzan varios edificios importantes. Sobresale la casa de los Hombrones, casa solar de la familia Villa, que fue reedificada en 1770 y está dominada por un monumental escudo, uno de los más populares de Cantabria dominado por dos grandes soldados tenantes que flanquean las armas de la familia. Su origen se remonta al al siglo XVII y se considera que su construcción fue encargada por Alejandro Gabriel de Villa. Se estructura en franjas horizontales y verticales y, como otros grandes proyectos realizados a comienzos del siglo XVIII, también este bloque se ha atribuido al maestro de cantería Gregorio de la Roza, autor de la sala capitular de la Colegiata. Otro bloque interesante de esta calle es la casa de Valdivielso, erigida a comienzos del siglo XVIII, con una fachada de sillería orientada al este y estructurada mediante pilastras sin cajear en tres calles, con acceso por una puerta adintelada flanqueada por dos ventanucos cuadrados y cuatro ventanas balcones en el piso noble. Se considera que fue mandada construir por Francisco de Valdivielso, que emigró a México, apoyó a Felipe V en la Guerra de Sucesión fundó vínculo y mayorazgo en 1735.

Cerca de la Colegiata, en la calle del Río, se encuentra la casa de Cossío, también llamada del Patín, que se cree mandada construir por José de Cossío Barreda, oidor del Consejo de Indias, que testó en 1706. Presenta en su fachada la imagen del dios mexica Tláloc, deidad de la lluvia cuyo nombre significa en náhuatl 'néctar de la Tierra', que los indianos solían ubicar en las puertas de sus casas. Por último señalar la casa de los Abades, antigua propiedad de los administradores de Santa Juliana, que fue residencia de Margarita de Austria y Borbón.

En otros núcleos del municipio pueden verse notables muestras de la arquitectura de la Edad Moderna. Entre ellos destacan la casa de Peredo en Mijares, un bloque de medidados del XVI, reconstruido en el siglo XVIII, con el propósito de darle un aire antiguo; la casa-torre de Don Beltrán de la Cueva (Queveda, BIC desde 1981), también levantada también en el siglo XVI, reconstruida en el XVIII; el Palacio de Peredo (BIC desde 1982), mandada construir a mediados del siglo XVII por Jorge de Peredo y su esposa María de Velarde en Viveda, compuesto por un bloque con un patio renacentista de dos alturas y una capilla; la casa de Pedro Pérez Bustamante en Vispieres, con un escudo con la una inscripción que la fecha en el año 1656; y la casa de Bustamante en Vispieres, reedificada en 1708.

Por último, resaltar que Santillana del Mar cuenta con uno de los mejores ejemplos de arquitectura contemporánea de Cantabria: la nueva sede del Museo de Altamira, proyectado en 1997 por el arquitecto santanderino Juan Navarro Baldeweg con el propósito de albergar la réplica de la cueva y sus manifestaciones de arte rupestre (BIC desde 1924), así como los espacios museísticos (área de interpretación, área de descanso) y diversos departamentos de investigación. El autor traza un edificio de 5.600 m2 de formas puras y espacios diáfanos, compuesto por una serie de bloques rectangulares de piedra clara, con techos cubiertos de hierba, enlucidos con el amarillo y rojo utilizados en las pinturas de las cuevas, que permanecen sumergidos en la ladera de un monte dando lugar a una discreta y respetuosa intervención en el paisaje.

La Colegiata de Santa Juliana es el principal edificio religioso de Santillana del Mar y uno de los más importantes de Cantabria. Su origen se remonta a los siglos VIII-IX, cuando fue fundado para acoger las reliquias de Santa Juliana de Bitinia (Santa Illana, de donde procede el nombre de la villa). En 1045 Fernando I y su esposa Sancha concedieron el primer fuero al monasterio, transformado poco después en colegiata, al cambiar la regla monástica que la rige por la de los canónigos de San Agustín. El monasterio está integrado por tres bloques: iglesia, claustro y sala capitular. La iglesia utiliza como modelo las construcciones románicas del norte de Castilla, en particular, San Martín de Frómista, en Palencia. Se trata de un templo de tres naves separadas por pilastras cruciformes, que terminan en tres ábsides de planta semicircular cubiertos por bóvedas de horno; el crucero está coronado por una alterada cúpula de trompas resultado de distintas intervenciones, entre ellas una reconstrucción acometida después de que se derrumbara en el siglo XVIII; las naves están cubiertas de bóvedas de crucería gótica levantadas a mediados del XIII. En el lado del evangelio se abre la capilla de San Jerónimo, iniciada en 1554; tiene planta cuadrangular, está cubierta por bóvedas de estrella y la orna un escudo de la familia Barreda. Los capiteles de ventanas y columnas y los canecillos dispuestos en la cornisa presentan una interesante labor de labra escultórica. A los pies se alza la torre de campanas construida en el siglo XIII, ante la inestabilidad que presentaba el terreno sobre el cual se había levantado el templo. La portada principal –la original desapareció en el siglo XIII al levantarse el campanario– se ubica en la fachada sur, presenta un friso de relieves en la parte superior en el que aparecen apóstoles y santos, rodeando al Pantócrator. En el siglo XVII se añadieron un frontón triangular con la imagen de Santa Juliana y la galería de arcos que se alza sobre la nave de la epístola. Así mismo, en 1694 el maestro de cantería natural de Carriazo Gregorio de la Roza presentó el proyecto de nueva sacristía y la galería de la sala capitular de la colegiata que terminaron por transformar radicalmente el aspecto de la colegiata, adaptándola al gusto barroco –en aquel entonces competía con Santander por transformarse en sede de una nueva diócesis segregada de la de Burgos–. El claustro, adosado a la fachada norte del templo es un recinto cuadrangular cercado por una galería. Destaca por el nivel que alcanza la escultura de sus capiteles, en el cual pueden verse motivos figurados, geométricos y vegetales que se cuentan entre los más relevantes del arte románico en Cantabria. Entre los temas figurados aparecen escenas bíblicas, simbólicas, (la lucha del caballero contra los dragones, representativa de la victoria del Bien sobre el Mal) y salidas de la vida diaria.

El templo custodia varias obras muebles de gran interés. Entre las más antiguas se cuentan varios sarcófagos conservados en el interior de la iglesia y el claustro. Los más conocidos fueron realizados en el siglo XII, se trata del llamado 'sepulcro de doña Fronilde', en referencia a un personaje relacionado históricamente con los orígenes del monasterio (la inscripción que presenta parece referirse sin embargo a un infante) y el del obispo de Oviedo, Pelayo. Así mismo han de señalarse una serie de bajorelieves románicos que representan a un pantócrator, a la Virgen con el niño, a Santa Juliana luchando contra el demonio y a un grupo de apóstoles. Otra piezas de interés del templo es el retablo mayor, realizado hacia 1510-1520 bajo el patrocinio de Diego Hurtado de Mendoza; presenta junto a una mazonería gótica esculturas relacionadas con el estilo de Felipe de Bigarny y una serie de pinturas que enlazan las tradiciones hispanoflamenca y renacentista atribuidas a un artista de Saint Omer residente en Burgos, autor del retablo mayor de Llanes. Aloja una imagen sedente de Santa Juliana realizada hacia 1453. La obra fue reformada a finales del siglo XVII, principios del XVIII; época en la cual se incluyeron el tabernáculo y el sagrario churriguerescos también se fecha en aquella época. También a destacar es el Cristo Crucificado (Cristo de la Agonía), alojado en un retablo datable entre 1665 y 1670 adscribible al estilo de Juan de Tolnado que se halla en la capilla de Barreda; se atribuye la pieza central al imaginero vallisoletano Francisco Rincón (c.1567-1608), que sigue aquí el modelo del Cristo de los Carboneros; en la caja del ático se puede ver una Virgen del Rosario de finales del XVII, principios del XVIII. Por último subrayar la riqueza de las piezas de orfebrería que custodia el templo, entre ellas el frontal de plata mexicana del altar, donación de Luis Sánchez de Tagle (1686).

A pesar de la antigüedad y relevancia artística de la colegiata, en el siglo XIX las techumbres y tejados se encontraban en estado de ruina (un ala del claustro se perdió). Como medida de protección el ayuntamiento de Santillana solicitó al Ministerio de Fomento y obtuvo, tras un informe de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, su declaración como Monumento Nacional el 12 de marzo de 1889. La iglesia fue restaurada bajo la dirección de Juan Bautista Lázaro; las obras en el claustro concluyeron en 1905. El Cartulario o Libro de Regla de la Colegiata de Santa Juliana de Santillana del Mar, fundamental para conocer la historia de uno de los centros religiosos más importantes de Cantabria, fue declarado en 2003 Bien de Interés Cultural, con la categoría de mueble. Se conserva en dependencias de la Colegiata.

En el extremo opuesto de Santillana del Mar se encuentran los conventos de Los Dominicos y San Ildefonso. El convento de los dominicos 'Regina Coeli' se halla en el cruce entre las carreteras de Barreda y de Puente San Miguel, en el lugar conocido como el 'Campo de Revolgo'. Su origen se remonta al año 1592. En aquella fecha el arzobispo de Burgos, Cristóbal de la Vela de Acuña, expedió licencia autorizando a la orden de Santo Domingo fundar el que habría de ser su convento matriz en Cantabria, atendiendo a una petición formulada por el caballero de la villa Alonso Velarde, señor del Palacio de la Plaza de las Arenas. En 1597, Pedro, hijo de Alonso de Velarde, rompió los compromisos asumidos por su padre y la comunidad, instalada en unas dependencias del palacio de las Arenas bajo la advocación mariana Regina Coeli, se puso bajo el patronazgo de Iñigo de Mendoza, quinto duque del Infantado y sexto marqués de Santillana. Hacia 1598, debido a enfrentamientos con el cabildo de la Colegiata de Santa Juliana, la fundación se trasladó a su definitiva ubicación en Campo de Revolgo. El convento de Regina Coeli se vio afectado por la orden aprobada el 25 de julio de 1835 por la cual se suprimían los monasterios y conventos aplicándose sus bienes y rentas a la extinción de la Deuda Pública. En los años siguientes fue refugio de las monjas dominicas venidas de los conventos de Santa Clara y Santa Cruz de Santander para terminar acogiendo a dos comunidades de monjas clarisas. En 1959, fue restaurado y acogió varias exposiciones de arte contemporáneo. En 1969 se inauguró en sus dependencias el Museo Diocesano el cual custodia, procedentes de la Colegiata los retablos de San Miguel; de San Joaquín, Santa Ana y la Virgen Niña; de la Sagrada Familia; y de la Virgen de la Merced. Todos ellos fueron construidos a finales del siglo XVII, principios XVIII; los dos últimos se encontraban en la capilla de la familia Barreda.

La iglesia es una construcción de una nave con capillas de igual altura unidas abiertas entre contrafuertes y cubiertas por bóvedas de crucería estrellada. Su origen se remonta al año 1629 en que comenzaron las obras, conforme a trazas presentadas en 1593 por el maestro de cantería Juan Zorlado Ribero, vecino de San Pantaleón de Aras. El proyecto inicial, que preveía una iglesia de planta de salón (tres naves de igual altura) fue modificado por Pedro del Arroyo, vecino de Hoz. En 1656, después de numerosas incidencias, se cerró la última bóveda de la iglesia, consagrada desde el 2 de febrero de 1648 a Nuestra Señora de Regina Coeli. Las capillas se levantaron en fechas posteriores. En el último tercio del XVII se abrió en el lateral de la epístola la del Santo Nombre de Jesús (posteriormente de San José) y enfrente la de Nuestra Señora del Rosario (desaparecida); a comienzos del XVIII, otra en la epístola dedicada a San Vicente Ferrer y enfrente a Santo Domingo (desaparecidas). En el primer tercio del XVIII se levantó el cuerpo porticado situado junto al hastial de los pies de la iglesia. La invasión francesa, la desamortización y la Guerra Civil hicieron desaparecer las riquezas originales del templo. El retablo mayor actual procede de Santo Toribio de Liébana y está construido conforme al modelo de retablo hornacina, tal y como era ejecutado en el círculo Cudeyo-Camargo; las figuras que incluye son deudoras de Gregorio Fernández. Los retablos colaretales proceden de Las Caldas del Besaya. En cuanto al claustro y el resto de las dependencias conventuales, éstas fueron completadas en los años veinte del siglo XVIII dirigidas por el maestro de cantería Bernardino Fernández de la Llama, vecino de Luey. El claustro es de dos pisos con cuatro tramos que presentan soportales de arcos de medio punto sobre pilares cuadrados en el inferior y ventanas rectangulares con antepechos enmarcadas por pilastras rehundidas de orden dórico en el superior.

El convento de dominicas de San Ildefonso fue fundado en el último tercio del siglo XVII por Alonso Gómez del Corro, canónigo de Santillana, junto al 'Regina Coeli'. La comunidad tomó posesión de él en 1670 y su aspecto arquitectónico es similar. Cuenta con una iglesia de sencilla portada de nave única con cubierta de crucería estrellada. Además de los escudos ornamentales del fundador y la casa Mendoza-Luna, ha de destacarse la presencia en el altar mayor de un gran Cristo de marfil filipino del siglo XVIII.

En los demás núcleos de población del municipio se encuentran otros edificios religiosos reseñables, como Salvador (Viveda) y San Andrés y Santa María (Mijares). Salvador de Viveda es un templo de una nave de dos tramos con ábside cuadrado, que, conforme a una inscripción fue consagrado en el año 928. La edificación actual se data en el siglo XVI, no obstante presenta una portada de tradición románica con capiteles historiados y un arco triunfal de filiación gótica. San Andrés y Santa María de Mijares, de una nave de dos tramos y capilla mayor cubierta por bóveda de crucería, edificada en la primera mitad del siglo XVII; San Juan Bautista en Viveda, levantada en el XVII; y la parroquial de Queveda, construida en 1927 siguiendo modelos pretéritos.

Por último reseñar la ermita de San Sebastián en Herrán, documentada desde el año 1386, con una capilla mayor cubierta por una bóveda de crucería y ornada en el exterior por una serie de canecillos góticos; la ermita de Santa Justa en Ubiarco, construida al abrigo de un farallón rocoso en el siglo XVI; la ermita de San Jorge en Vispieres, del siglo XVII; la ermita de San Cipriano y San Cornelio en Camplengo, documentada desde el siglo XVII, cuyo origen se remonta a la alta Edad Media; la capilla de Nuestra Señora en Arroyo, documentada desde mediados del siglo XVII; la ermita de la Virgen de la Consolación en Yuso, del siglo XVII; y la ermita de la Virgen de las Nieves (Virgen de las Quintas) en Queveda, del siglo XVIII.

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.