Secciones

Servicios

Destacamos

Secciones

Servicios

Destacamos

La llegada del Neolítico a Cantabria precipitó el fin de la Prehistoria en la región hasta un punto que aún hoy sorprende. Tan solo cinco milenios transcurrieron entre ambos acontecimientos, algo que, visto con perspectiva, apenas supone un suspiro en un relato como este que comenzó hace más de 200.000 años.

A partir del IV milenio a.C. se documentan importantes avances en la agricultura, sobre todo con el desarrollo del arado. Aparecieron también nuevos cultivos como el viñedo o el olivar. En la ganadería comenzó a trabajarse más en profundidad el caballo y se explotó la lana y los recursos lácteos. Todo ello, asociado al comienzo del trabajo con los metales, derivó irremediablemente en la constitución de una sociedad más compleja.

«Primero fue el cobre, entre el 3.000 y el 2.200 a.C. Poco después descubrieron que la aleación de este metal con el estaño produce el bronce. La hegemonía de este metal se prolonga del 2.200 al 700 a.C., más o menos», indica el investigador Pablo Arias, del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas (Iiipc). Por entonces el metal era sobre todo materia prima para fabricar armas y adornos. En definitiva, para hacer ostentación de poder y de riqueza», aclara el experto. Fue más tarde, con la llegada de la Edad de Hierro (del 700 al 26 a.C.), cuando pasa a utilizarse para la confección de las herramientas del día a día, sobre todo las relacionadas con la agricultura. Desde azadas a hachas. Todos diseños muy parecidos a los de hoy. «Descubrieron en el hierro un metal muy abundante en la región. Es cierto que requería de mayor temperatura para trabajarlo pero pronto se descubrieron sus ventajas en cuanto a su mayor resistencia respecto del bronce o el cobre».

La economía se enriqueció y el trabajo comenzó a organizarse en oficios. «Unos debían dedicarse a la ganadería, otros a la agricultura. Estos deberían alimentar a otra gente que acudiría a la mina a extraer el mineral y otros tendrían que aprender el modo de trabajar con ello para fabricar cosas», explica Ángel Armendáriz, también investigador del Iiipc. Aparecen personajes con cierta potestad política y quizá este sea el origen de las jefaturas.

El famoso caldero de Cabárceno es la reliquia más importante de la época postpaleolítica. Se conserva en el Museo de Prehistoria y la datación exacta aún hoy es muy complicada. Objetos de este tipo aparecen también en otras partes del mundo vinculados a la celebración de banquetes, sobre todo centrados en el consumo ceremonial de carne.

Si hay algo que caracteriza a la llegada de la Edad de Hierro es la aparición de los recintos fortificados. «Quizá la máxima expresión sea el castro del alto de La Garma (Ribamontán al Monte). No es que estuviera rodeado de una muralla al uso, sino que estaría completado con una empalizada de madera. En el interior se construirían cabañas de planta circular con cimentaciones de piedra y más parecidas a las que conocemos por las recreaciones», comentan los expertos.

«No era el pueblo más civilizado de España, eso está claro, pero nada tenía que ver con la imagen que dibujaron los romanos a su llegada a la cordillera», defiende Roberto Ontañón, director del Museo de Prehistoria de Cantabria.

Roma buscó rodear al pueblo cántabro de un halo de salvajismo, pero la realidad no era esa. Cuidaba la diplomacia sobre todo con los pueblos celtíberos de la meseta y del norte del valle del Ebro. Cultivaba trigo, no solo cebada, con lo que elaboraba pan. Un rasgo que negaron también unas crónicas italianas que veían en la dieta de pan y vino el paradigma de civilización y cultura elevada.

«También evolucionaron mucho los ritos funerarios», explica Pablo Arias. «Se reaprovecharon muchos monumentos megalíticos para completar actos funerarios, pero comenzó a generalizarse también la incineración. Quemaban los cadáveres y cerraban las cenizas en unas vasijas», relata el experto. Se conocen varios campos con cerámicas enterradas que contienen restos humanos. Era, claramente, un rito propio de una civilización avanzada.

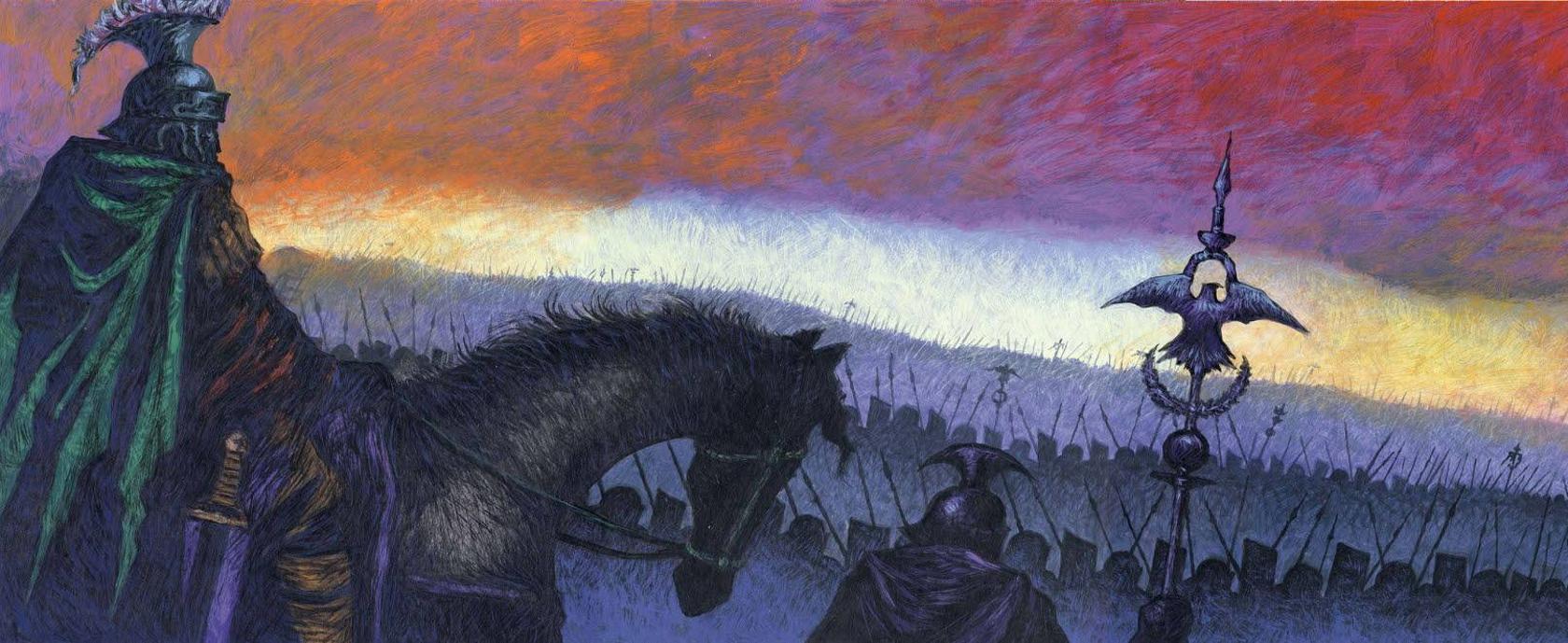

La investigación acredita que el pueblo cántabro ofreció una resistencia contumaz a la invasión romana. Resistió una década el asedio del imperio, que según lo documentado tuvo que invertir hasta 20 legiones (cada una contaba con unos 4.500 unidades de infantería, más la caballería), para salir triunfante de una batalla que se libró en las montañas desde el 29 a.C. al 19 a.C. Esa es la verdadera épica de lo que sucedió: «Más allá de eso, todas esas leyendas sobre los cántabros salvajes que bebían su orina, adoraban a la luna y se suicidaban antes de ser esclavos, es más fruto de la ficción», señala Ontañón.

Era gente que cuidaba la diplomacia con otros pueblos, en particular con los celtíberos de la Meseta y el valle del Ebro. Cultivaban también el trigo, con el que fabricaban pan, no solo a base de cebada, algo muy sintomático de una agricultura refinada.

Ocurre que el emperador Augusto, al que le tocó gobernar este episodio, había crecido a la sombra de César, un militar reconocido. «Augusto no era militar, era político», remarca Ontañón. «La forma en que se mitificó la victoria sobre los indomables y asalvajados cántabros sirvió a una causa propagandística que lo ayudaría a legitimarse en el poder». De ahí el sesgo de las memorias de la época, que rodearon la gesta de un misticismo falso al servicio de un poder tambaleante.

El imperio estaba acostumbrado a la batalla, pero sobre todo a la diplomacia. Prefería la palabra a la sangre y su poder de convicción le sirvió para sortear muchas guerras. Nunca Roma imaginó que la tozudez de aquellas gentes, los astures y cántabros de la época, la obligara a librar una batalla de más de diez años de guerras cántabras. Fue en algún momento en esos años, a partir del 29 a.C., que alguien describió por primera vez a los 'bárbaros'. Ese primer capítulo escrito pone el punto y final al relato de una Prehistoria cántabra que había durado más de 200.000 años.

Publicidad

Abel Verano, Lidia Carvajal y Lidia Carvajal

Mikel Labastida y Leticia Aróstegui (diseño)

Óscar Beltrán de Otálora y Gonzalo de las Heras

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.