Secciones

Servicios

Destacamos

JAVIER MENÉNDEZ LLAMAZARES

Viernes, 4 de agosto 2017, 08:09

No está nada claro el origen del término –Shakespeare lo usaba con valor de ‘prostituta’, otros como ‘escoria’ o ‘gentuza’–, pero a partir de 1977 ‘ ... punk’ entrará en los diccionarios de manera muy distinta: «Una cultura popular entre los jóvenes, especialmente en los años setenta, basada en la oposición a la autoridad expresada a través de comportamiento, vestimenta y peinados llamativos y de música acelerada y a gran volumen». Eso dice hoy día el Diccionario Cambridge de aquellos jóvenes rebeldes que hace cuarenta años decidieron mostrar su descontento a través de la revolución punk. El nombre, por cierto, lo tomaron prestado de una revista underground neoyorquina que hablaba de toda esa ‘cultura basura’ que les gustaba: la televisión, las comida rápida, el sexo y el extraño sonido de las bandas de rock que no sonaban en las radiofórmulas.

Si en 1977 alguien hubiera dicho a esos jóvenes cabreados que en realidad estaban haciendo cultura, se habrían reído de él. Peor aún: si a las escandalizadas mentes bien pensantes les hubieran asegurado que aquellos salvajes, su furia y todo ese ruido eran en realidad el penúltimo movimiento artístico y cultural del siglo XX, y que en el XXI se harían exposiciones sobre ellos en los más grandes museos del mundo, habrían seguido poniendo el grito en el cielo, convencidos de que el mundo se había vuelto definitivamente loco.

Para entender esta transición habría que leer a Michael Rockland, un sesudo profesor universitario norteamericano que explica que «la cultura popular de hoy en día será la cultura de élite de mañana». Un proceso que se reproduce periódicamente, y que sirve para asimilar las oscilaciones del gusto: el tango, el jazz, el rock y hasta los Beatles fueron denostados en sus inicios. Cultura de baja intensidad, pura basura.

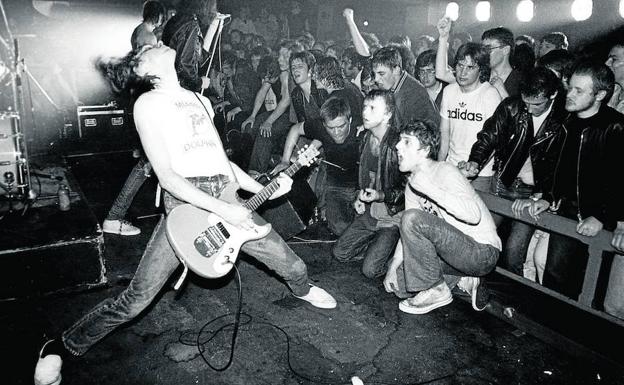

El punk, sin embargo, sería diferente. Un ejercicio de provocación que mimetiza, a gran escala, la tábula rasa que el dadá significó para el arte contemporáneo medio siglo antes. La expresión de una generación que rompe con lo establecido. La puesta en práctica de las teorías situacionistas, amplificadas con los ecos de un anarquismo que deriva hacia el antiautoritarismo. Con la música como epicentro, sí, pero trascendiendo ampliamente lo musical para derivar en un complejo movimiento social. Y efímero. Casi como el ‘Corto verano de la anarquía’, 1977 sería el corto año del punk.

Esta historia, en realidad, arranca con dos viajes, una ida y vuelta entre dos continentes. El primer viaje lo daría un personaje obsesionado con sus dos pasiones: la música y las ideas situacionistas. Estudiante de artes malogrado, el británico Malcom MacLaren había intentado ser representante de grupos de rock, y había probado fortuna con los neoyorquinos The New York Dolls a mediados de los setenta. El segundo viaje sería a la inversa: unos neoyorquinos tocaron en Londres en 1976. Los Ramones aún no eran un grupo reconocido mundialmente –en realidad, iban como teloneros de los Flamin’ Groovies–, sino que aquellos tipos rudos de Queens más bien parecían una banda de delincuentes juveniles, que hablaban de golpear con bates de béisbol y tocaban como un disco de 33 puesto a 45 revoluciones. Después de aquella noche en el Roundhouse nada sería igual: los jóvenes rebeldes de Londres acababan de comprobar que cualquiera podía formar una banda y empezar a tocar. Ese sería el caso, entre otros, de Joe Strummer y Mick Jones, que formarían The Clash. O de Johnny Rotten y Sid Vicious. Ni siquiera importaba que Sid no supiera tocar, ni tuviera oído o sentido del ritmo. Tenían un mánager –Malcom MacLaren– y un nombre: Sex Pistols. Ya sólo se trataba de hacer ruido.

Y en aquel momento había muchas ganas de ruido. Tras los ‘felices’ sesenta, Europa vivía una crisis económica que haría buena a la actual. Con los precios del petróleo desbocados y una reconversión industrial salvaje, los jóvenes europeos estaban atrapados entre el desempleo y la falta de expectativas, por un lado, y la creciente cultura de consumo que había devorado ya cualquier expresión artística. Por la radio sonaba ABBA y en televisión se vendía un mundo feliz que no encajaba con la frustración de una generación que se sentía, literalmente, sin futuro. Toda aquella rabia contenida acabaría catalizándose en una música estridente, en una estética agresiva, y en una actitud desafiante contra la sociedad.

Durante algunos años, no había telediario en el mundo que se resistiera a ilustrar cualquier información procedente de Londres con algunos planos tomados en Picadilly Circus, el supuesto hábitat natural de los punkies ingleses. Crestas multicolores, peinados iroqueses, muñequeras de pinchos, collares de perro, mallas o pantalones escoceses, botas militares, nikis pintarrajeados y chupas cruzadas de cuero negro. Un uniforme oficial que acabaría por sustituir al lema ‘hazlo tú mismo’ que caracterizara los inicios del movimiento.

Y es que la estética sería uno de los rasgos distintivos del punk y sus seguidores; una estética en la que destacan algunos nombres propios. Por ejemplo, del diseño gráfico. Arturo Vega, un diseñador mexicano afincado en Nueva York, sería el creador de la más célebre camiseta de todos los tiempos, la de Ramones que parodia el sello presidencial de los Estados Unidos. Vega no sólo fue un admirador de la banda, sino que en sus comienzos llegó a alojarles en su propia casa.

En la escena londinense, el nombre clave es Vivianne Westwood, una licenciada en Bellas Artes cuya vida rutinaria cambió el día en que conoció a Malcom McLaren, el futuro mánager de los Sex Pistols. Juntos abrieron a principios de los setenta la tienda de ropa ‘Let it rock’ –luego renombrada ‘Sex’–, en la que la artista daría rienda suelta a su fantasía más desbocada:

Los imperdibles, eso sí, se deben al genio de un proto-punk, hoy reconvertido en escritor: Richard Hell, de Televisión, y luego marido de Patty Smith. Los usaba para recomponer su ropa desgarrada.

En coordenadas más cercanas, el punk llegaría a nuestro país por oleadas. Aunque primero sólo llegaran noticias teñidas de amarillismo, lamentando la nueva locura juvenil. Después llegaría la actitud, aunque algo distorsionada. Antológica será la definición de Ramoncín, uno de los primeros en subirse al carro de la moda: «Punk es lo que hacen los ‘punknaderos’». La estética del imperdible iría cuajando en las calles y en los escenarios, aunque hasta entrados los ochenta no surgirían los primeros sonidos característicos, con el ‘Me gusta ser una zorra’ de las Vulpess como punta de lanza.

¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Recomendaciones para ti

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.