Secciones

Servicios

Destacamos

Secciones

Servicios

Destacamos

Habrá quien piense que las polémicas de hoy día entre cultura 'mainstream' e 'indie' son la cima de la modernidad, pero son una constante no ya desde hace décadas sino desde hace siglos. Podríamos retrotraernos a los bohemios del XIX, que sacaban pecho frente a poetas y pintores adocenados, 'pequeñoburgueses', pero tenemos otros ejemplos mucho más cercanos, por ejemplo, en el debate de finales del siglo XX entre músicos 'auténticos' y sus colegas 'vendidos a la comercialidad'.

¿Qué es más elevado, más digno para un creador? ¿Aferrarse al género, al purismo artístico, o tratar de llegar con su obra a la mayor cantidad de gente posible? Esa discusión bizantina es ya todo un clásico, y a punto estuvo de llevarse por delante la carrera de uno de los músicos más brillantes del pasado siglo, cuyo éxito incontestable le llevó a ser distinguido nada menos que con el Premio Nobel… de Literatura.

Pero, ¿qué le ocurrió a Bob Dylan en 1965? Por entonces, aquel joven de veinticuatro años había publicado ya cuatro discos, que le habían catapultado a una fama sin precedentes… para un músico de folk. Robert Allen, que había cambiado su apellido Zimmerman en homenaje al poeta Dylan Thomas –algo así como si un músico español se hiciera llamar 'Quevedo', ¿no? Bueno, casi…–, no había ocultado desde sus inicios su pasión por la música con raíces pero, sobre todo, se distinguía por sus letras comprometidas. De hecho, en su primer disco, de 1962, destaca su 'Song for Woody', un homenaje declarado a Woody Guthrie, quizás el más politizado hasta entonces de los cantautores estadounidenses. Tanto, que en su guitarra llevaba un cartel que rezaba «esta máquina mata fascistas».

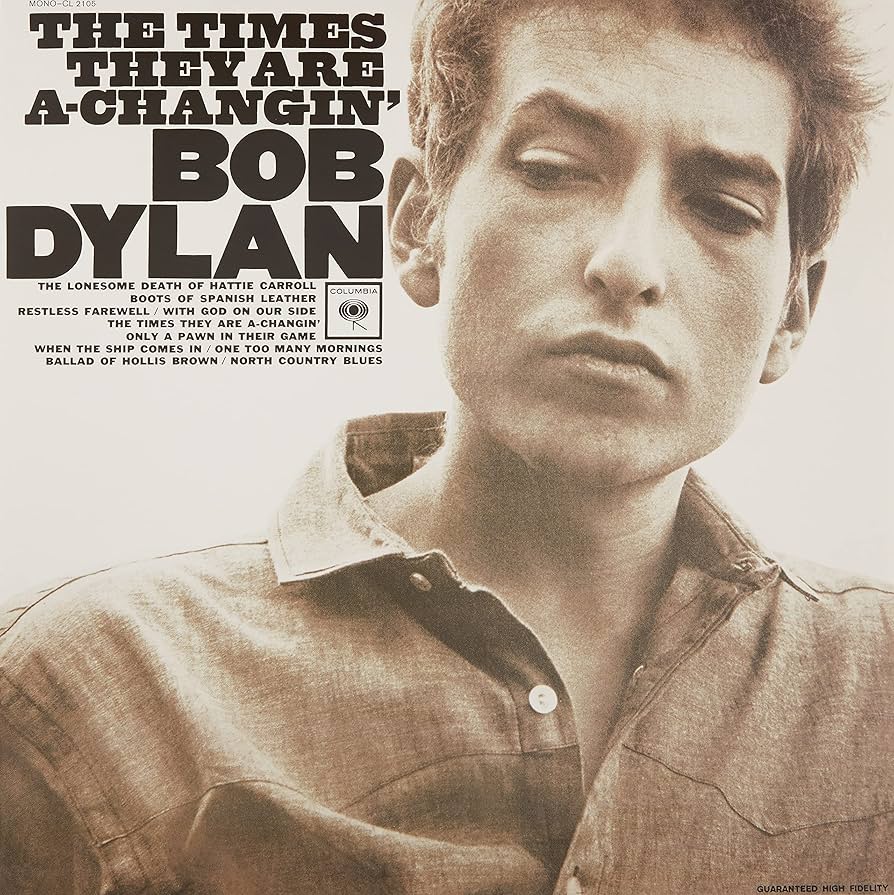

Claro que Dylan tenía una propuesta algo distinta. Todavía más radical, incluso: tomaba la música tradicional blanca de su país, la de guitarra acústica y armónica, pero le cambiaba el tempo y la estructura, acercándose al blues y otros ritmos afroamericanos. Pero, sobre todo, sus letras transmitían una visión de mundo contestataria. Una actitud que encajaba con los nuevos aires que soplaban en todo el planeta, que tenía por delante la década más reivindicativa y emocionante de la historia, los años sesenta. La revolución juvenil, la liberación de la mujer, la descolonización, los movimientos contra la segregación racial… En el mundo estaban ocurriendo muchas cosas, y Dylan lo cantaba: 'Los tiempos están cambiando' tituló a su tercer elepé, encabezado por una canción homónima cuya letra todavía podría ser reivindicada por cualquier adolescente en cualquier parte del mundo: «Padres y madres de esta nación, no critiquéis lo que no comprendéis», decía la versión en castellano que grabó Loquillo tres décadas más tarde.

Cuatro discos clave de los inicios de Bob Dylan

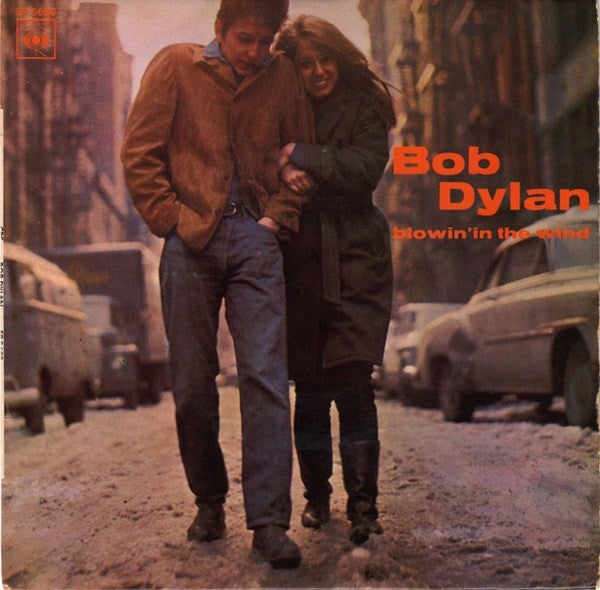

El gran éxito de Dylan, de 1962, con sus preguntas existenciales, es el arquetipo de canción protesta, que llegó incluso a ser adaptada por la iglesia tras el Concilio Vaticano II.

Sonidos folk a ritmo de blues y letras comprometidas: el mundo estaba cambiando en 1964 y Dylan ponía banda sonora a las grandes revoluciones que sacudieron el mundo.

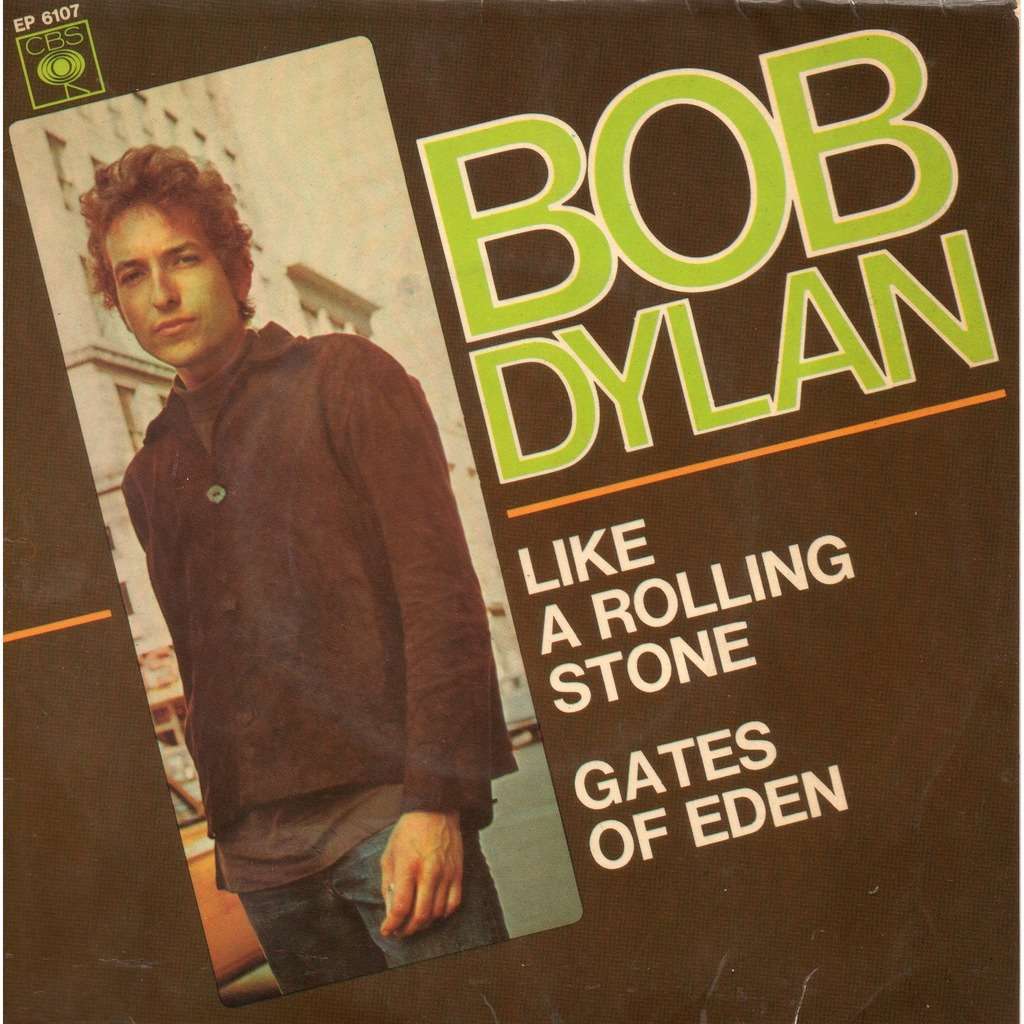

La canción tal vez más célebre de un Dylan ya alejado del activismo fue recibida en 1965 con airadas acusaciones de traición por parte de los aficionados al folk más puristas.

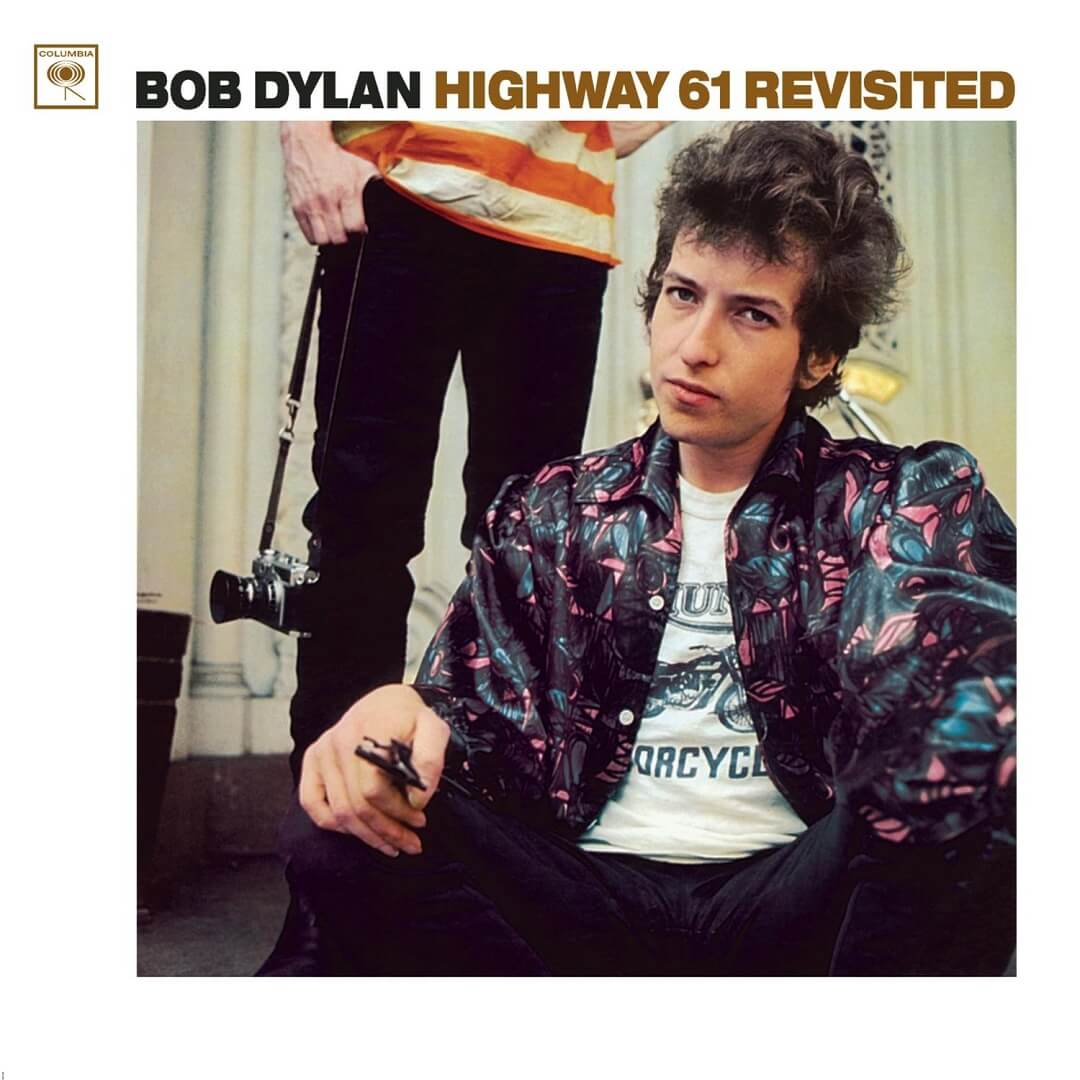

Su primer disco claramente rockero le convirtió en el 'poeta eléctrico' por antonomasia e influyó en las generaciones posteriores de artistas, cambiando para siempre la música.

Considerado, pues, como el rey sin corona de la canción protesta, la música de Dylan pronto se extendió también por Europa, donde empezaban a producirse movimientos juveniles cada vez más airados, con una nueva generación que había decidido convertir las universidades en su campo de batalla, y que en pocos años trasladaría su protesta a las calles, con los disturbios de mayo del sesenta y ocho como epicentro. Para esos jóvenes, Dylan era un símbolo, un faro de resistencia cultural y todo un icono de la época, como lo serían, en paralelo, el Che Guevara o Herbert Marcuse.

No obstante, Dylan desde sus primeras obras ya había dado muestras de que sus coordenadas creativas no orbitaban en torno a la revolución, ni siquiera a la política. Su primer gran éxito, 'Blowin' in the wind', grabado en 1962, es catalogado habitualmente como el ejemplo perfecto de canción protesta, con esa larga serie de preguntas existenciales que terminan «ondeando al viento». Pero es también una canción poética profunda y compleja, que no encierra un mensaje político concreto, que anticipa un universo creativo singular y personalísimo, pero tal vez más introspectivo que abierto al mundo.

En el largo proceso que abarca desde 1962 a principios de 1965, la música había sufrido un terremoto a nivel planetario: la explosión del beat –con los Beatles al frente, número uno ya en 1963– supuso la irrupción del pop, una mutación colorista y globalizadora que lo cambiaría todo. A Dylan, también.

La primera señal de alerta fue su disco de 1965 'Bringing it all back home', que aunque por su título sugiere una crítica velada a la guerra de Vietnam, contenía en su cara A las primeras incursiones de Dylan en el rock. Tal vez para compensar, la cara B encajaba más con su trayectoria hasta entonces, encabezada por 'Mr. Tambourine man'.

Aunque la confirmación de esa conversión eléctrica, la metamorfósis de cantautor a estrella de rock sería en el sancta sanctorum del folk americano: el festival de Newport. Allí, entre los músicos más tradicionales, y tras haber actuado en acústico el sábado 24 de julio de 1965, al día siguiente se presentó con una banda de rock. Acababa de grabar 'Like a rolling stone', que fue recibida con opiniones divididas: los más puristas consideraron el cambio de género una auténtica traición, mientras que otros espectadores vieron una vía de fusionar la música de calidad, con textos elaborados poéticamente y contenidos complejos, con los sonidos más contemporáneos que eran, en realidad, el lenguaje de las nuevas generaciones.

La discusión, por supuesto, duró muy poco. Dylan había abierto su propio camino, optando por la libertad creativa y desligándose no del compromiso sino de la obligación de constreñirse en un solo género y una dirección de pensamiento. Eligió no la capacidad de adaptarse al mundo o a la industria, sino de ir evolucionando en la búsqueda de un sonido y una expresión propia. Y no solo cambió la música para siempre, sino que el Nobel de 2016 vino a reconocer que convirtió la cultura popular en literatura, alta cultura.

Guillermo Balbona

Es casi imposible elegir un fotograma representativo. Quedarse con una imagen puramente cinematográfica. Fijar un plano que aúne al mito y al hombre. El icono nubla al artista. Su creación oculta la recreación. Persona y personaje. Como en 'La voz a ti debida' de Pedro Salinas: «Lo que eres me distrae de lo que dices». Bob Dylan, los muchos Dylan, asoma a través del cine como músico, como actor, como símbolo de una época, como daño colateral y como referente. En la pantalla el nombre del Premio Nobel siembra ficciones, documentales y conciertos.

El próximo viernes, día 28, recala en la cartelera 'A Complete Unknown' (Un completo desconocido), el nuevo filme de James Mangold (cineasta de 'Copland' e 'Inocencia interrumpida...'), enésima incursión en la figura de una de las personalidades universales de la cultura y la creación de nuestro tiempo.

Sorteando y esquinando el inocuo biopic, lo llamativo de este acercamiento reside en su foco: su ambientación en la Nueva York de inicios de los 60. El ascenso, la mutación, las raíces y las decisiones personales del músico de Minnesota. Lo que vemos es al cantante de folk de 19 años, sus canciones y su mística, hasta ese 1965 con su rupturista actuación de rock eléctrico en el Newport Folk Festival. Pero al margen de géneros, si hay un documento audiovisual por excelencia que pueda acercarse a la idea de plenitud en la construcción del retrato 'dylaniano' ese es: 'No direction home' de Martin Scorsese.

Por azar o no, lo cierto es que se cumplen dos décadas de su estreno. Antes, en 1978, se rodó el documental 'El último vals', centrado en The Band, grupo que acompañaba a Dylan en sus conciertos. La amistad condujo a llevar a buen puerto el trabajo de una biografía audiovisual en la que junto a las reflexiones del propio protagonista y narrador del documental, se incluyeron secuencias inéditas.

No obstante, la primera aparición de Bob Dylan en una ficción audiovisual fue en 1963, a sus 22 años, en 'Madhouse on Castle Street' (1963). También se prestó a lo experimental en ese diálogo de egos y de arte y juego donde puede rastrearse su presencia: entre 1964 y 1966 Andy Warhol y su asistente Gerard Malanga hicieron cerca de 500 retratos cortos de diferentes personas, algunas famosas y otras extrañas, que visitaban la mítica Factory en Nueva York. Bob Dylan participó en estos 'Screen Tests', a modo de pruebas de cámara como reflejo de «una parodia de Hollywood». Como anécdota se dice que Dylan obtuvo una pintura de Elvis Presley de Warhol, pero luego se la cambió a su manager por un sofá.

Al margen de géneros, como actor Dylan está en el reparto de 'Pat Garret y Billy el niño', de Sam Peckinpah; 'Anónimos' de Larry Charles, con Penélope Cruz; en otro extremo en 'Renaldo y Clara', cinta-concierto de corte experimental y surrealista en la que Dylan interpreta a Renaldo, mientras que Ronnie Hawkins interpreta... a Bob Dylan, y en la que el músico dirige y escribe el guion junto al actor, escritor y dramaturgo Sam Shepard; y bajo la dirección de Richard Marquand, protagonizó 'Hearts of Fire', en la que encarnó a un rockero retirado, Billy Parker. Como compositor destaca su tema 'Things Have Changed', que se llevó el Óscar, el cual suena en la película 'Jóvenes prodigiosos', de Curtis Hanson. Y como curiosidad: 'Trouble No More', sin distribución comercial española, una cinta de la cineasta Jennifer Lebeau que se asoma a la 'etapa cristiana' del artista.

La identidad inasible del artista ha sido objeto de las miradas del cine sobre el autor de 'Filosofía de la canción moderna'. El juego de espejos de lo inaprensible toma cuerpo en la película de Todd Haynes 'I'm Not There', a modo de falso documental biográfico: Seis intérpretes encarnan diferentes momentos de la vida de Dylan. Precisamente enlazando con el periodo abordado por Mangold y Timothée Chalamet, justo es citar 'The Other Side of the Mirror', un histórico documento dirigido por Lester Murray en el que se rememoran los legendarios conciertos de Dylan en Newport.

¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

José Antonio Guerrero | Madrid y Álex Sánchez

Álvaro Machín | Cork

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.