Secciones

Servicios

Destacamos

Secciones

Servicios

Destacamos

Caronte aguarda. «Ella se fue con su muerte», escribe el último Premio Nobel Jon Fosse con su cadencia hipnótica, su escritura hacia dentro, su susurro hímnico. La celebración del Día de Todos los Santos (1), del Día de los Muertos (2) y ahora de ese Halloween desencadenado, muta el tabú de la muerte en un juego de espejos y un caleidoscopio donde caben todas las artes, de la escritura al trazo, de la representación al mito, de la superficie a la hondura. La literatura, la música, el teatro y el arte proponen capas y capas que apelan a la reflexión, la disección, la confesión en un trayecto que abarca de las necrópolis, esas ciudades de los muertos, a los epitafios, de lo innombrable a lo invisible, de las sombras a la oscuridad. «El mundo se creó para los muertos. Piensa en todos los muertos que hay –dijo–, y luego, como si hubiera concebido la respuesta a todas las insolencias, añadió: Los muertos son un millón de veces más que los vivos y el tiempo que los muertos pasan muertos es un millón de veces más que el tiempo que los vivos pasan vivos!», escribe Flanery O'Connor. En 'Una tumba con vistas' Peter Ross se adentra desde la crónica periodística en una miscelánea de aventura, terror y noir para tejer esos fascinantes relatos que custodian las lápidas.

Mariana Enríquez en 'Alguien camina sobre tu tumba' se pasea por cementerios de medio mundo. Ella, con sus encuentros y emociones, ejerce de sherpa para el lector en una invitación en la que caben la belleza, lo extravagante, lo gótico, la catacumba y el camposanto histórico, la necrofilia, lo doliente, la sensualidad, también lo fantasmal. Y, por supuesto, la huella literaria, desde el nombre ilustre a la leyenda. Así escribe su fascinación por una tumba de 1909, que dice, en francés: «'Et rose, elle a vécu ce que vivent les roses, l'espace d'un matin'» («Y, siendo rosa, vivió el tiempo que viven las rosas, apenas una mañana»). La muerta es Maria Francesca Delmas, de veinticinco años. En la escultura, Maria Francesca está desnuda, con los pechos al aire, hermosos, jóvenes; tiene los ojos cerrados y un hombre la está levantando apenas, como si durmiese o estuviera desvanecida, un hombre joven, que le besa el pelo y la toma de las piernas con una mano, como si fuese a alzarla. Es el último beso. Así, de hecho, se llama la escultura. Este hombre fue su amante. O es la muerte enamorada».

En 'Tumbas de poetas y pensadores' Cees Nooteboom, viajero incansable, visita a sus «muertos amados allá donde se encuentren para entablar diálogos con ellos, para verificar sus palabras, su inmortalidad». Con él es fácil revisitar lecturas, autores, descubrir querencias a través del más allá, edificar nuestro propio cementerio poético: Neruda en Chile, Vallejo y Cortázar en París, Antonio Machado en Collioure, Stevenson en Samoa y Kawabata en Japón; Keats y Shelley en Roma; Thomas Mann, James Joyce y Elias Canetti en Zúrich; Balzac, Proust y Nerval en ese cementerio único, sembrado de relatos y muertos vivientes que asoman su enésima creación: Père Lachaise en París.

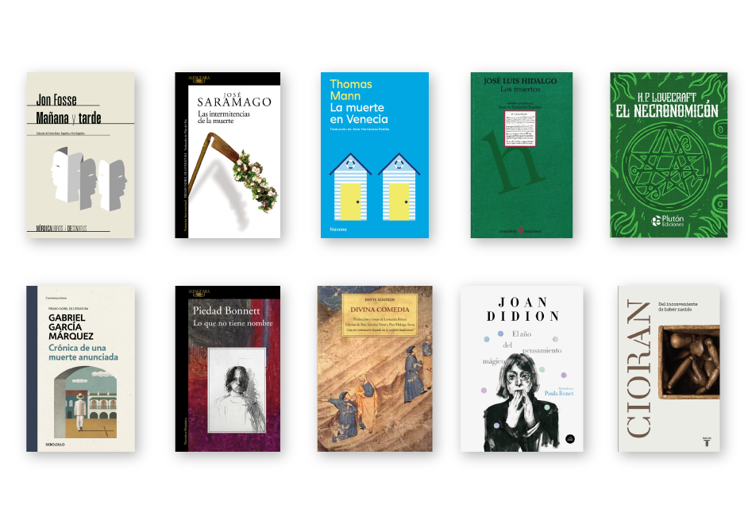

La estela de lo mortal, del ritual a la civilización, de Poe a Lovecraft y El Necronomicón, no se detiene solo en su hábitat natural de sepulturas y panteones. Tras las conmemoraciones y tradiciones, invocaciones y voces, subyacen deseos, mundos y fronteras entre la vida y la muerte, territorios que se atraen o repelen.

Los muertos que cobran vida y los vivos que buscan desesperadamente ese contacto con el más allá. De la obligada representación del Tenorio de Zorrilla a las escenas, escenarios, geografías literarias y teatrales de los clásicos, o los versos de Bécquer a Lorca, pasando por 'los muertos' más cercanos de José Luis Hidalgo. La ambientación infunde ceremonia, y viceversa.

De izquierda a derecha y de arriba abajo: 'Mañana y tarde' de Jon Fosse; 'Las intermitencias de la muerte' de José Saramago; 'La muerte en Venecia'; de Thomas Mann; 'Los muertos' de José Luis Hidalgo; 'El Necronomicon' de H. P. Lovecraft; 'Crónica de una muerte anunciada' de Gabriel García Márquez; 'Lo que no tiene nombre' de Piedad Bonnett, 'La Divina comedia' de Dante Alighieri; 'El año del pensamiento mágico' de Joan Didion y 'Del inconveniente de haber nacido' de E. M. Cioran.

'Bajo el volcán' de Malcolm Lowry es un descenso a los infiernos con el fondo del Día de los Difuntos mexicano; del otro lado, 'El árbol de Halloween' de Ray Bradbury, entre la noche de las brujas y el Día de Todos los Santos, sin olvidar el paseo de Larra por el Madrid fúnebre de 1836. El camino abonado por el miedo, el terror, el abismo, lo ignoto es fructífero e inabarcable.

De 'Ligeia' de Poe a 'Otra vuelta de tuerca' de Henry James, de 'La muerta enamorada' de Gautier a los Frankenstein y Drácula universales y sus variantes, de 'Carmilla' de Le Fanu a 'El hombre de arena' de Hoffmann.

Pero la muerte es también, literariamente, pérdida y duelo, crónica negra y suicidio, metafísica y dolor, decadencia y misterio, catarsis y desgarro, diálogo esperanzador y terminal.

En 'Las intermitencias de la muerte' el Nobel José Saramago desgrana esa parábola sobre la perplejidad del hombre ante la finitud de la existencia en un juego de equilibrios entre lo efímero y lo eterno. El poema de Gilgamesh (año 2000 a.C.), de la cultura sumeria, puede considerarse la primera obra literaria que abordó la mortalidad y la inmortalidad, y las referencias a la ecuación vida y muerte tienen sus dos parámetros obligadas en 'El libro de los muertos' del antiguo Egipto y en 'La Odisea' de Homero. Las aproximaciones a la muerte pasan por el canto, el alegato, la inmersión en lo oscuro, la evocación para compensar la pérdida. De Thomas Hardy a Mishima, de Seamus Heaney a Emily Bronté, de Octavio Paz a Gabriel García Márquez.

Marco Aurelio en sus Meditaciones escribe: «Qué es el morir, que si uno observa eso sólo y deshace por análisis conceptual los fantasmas surgidos en torno al morir, ya no considerará que ello sea otra cosa sino un hecho natural. Y si alguien teme un hecho natural, es un niño». A través de corrientes de pensamientos, por autores e inquietudes, por movimientos y escuelas, puede trazarse un itinerario de filósofos escrudriñando las emociones, miedos y formas de la presencia de la muerte en la condición humana. «La vida debe considerarse un préstamo recibido de la muerte, y el sueño es el interés diario de ese préstamo», sostiene Arthur Schopenhauer en 'Los dolores del mundo'. Y Soren Kierkegaard, en 'Las obras del amor', declara. «A un muerto hay que tratarlo como se trata a un dormido, a quien uno no se atreve a despertar, porque se abriga la esperanza de que algún día despierte por sí mismo».

Pero es un cineasta, Andrey Tarkovski en 'Esculpir el tiempo' quien precisa: «La función del arte no es, como a veces se asume, la transmisión de ideas, la difusión de pensamiento, el servir de ejemplo. La función del arte es preparar a la gente para la muerte, arar y desbrozar su alma para que ésta sea capaz de regresar al bien». Y el Cioran de 'Breviario de podredumbre', tajante, deja la reflexión a la intemperie: «La muerte es demasiado exacta; todas las razones se encuentran de su lado. Misteriosa para nuestros instintos, se dibuja, ante nuestra reflexión, límpida, sin prestigios y sin los falsos atractivos de lo desconocido».

Pero si hubiera que transitar, necesariamente selectivos, por nuestro tiempo sobre el empedrado vínculo de escritura y muerte, de sanación y redención, tres pueden ser las paradas: 'Mortal y rosa', de Francisco Umbral. Poesía y dolor al sobrevivir a un hijo.

'La ridícula idea de no volver a verte', de Rosa Montero. La periodista y escritora entrelaza el proceso de duelo por su pareja y la lectura de los diarios de Marie Curie. La muerte y su superación.

Y, la más reciente, 'Un año y tres meses' de Luis García Montero. Evocación de Almudena Grandes. Presencias y ausencias. Rebelión y necesidad de asumir la pérdida. Desasosiego, canto al amor y esos resquicios por donde regresa la plenitud.

Son, al cabo, esas obras como 'Muerte en Venecia' las que revelan y certifican que precisamente son algunos libros los que nunca mueren.

Las palabras del poeta Joan Margarit invitan al aprendizaje mortal y literario como celebración vital: «En nuestro universo, la complejidad –la vida– viene dada por la monumental combinatoria de partículas simples –'elementales' las hemos llamado, con un adjetivo más conciso aún. Avanzamos hacia algo que solo termina por serlo después de una enorme cantidad de combinaciones. Avanzamos hacia el máximo de la propia complejidad y esto debe dejar de producirse tan sólo con la vejez o la muerte».

Sus versos son el mejor epitafio: «Uno, dos, tres: al escondite inglés./Ya no me importa si me ve la Muerte:/sonriente miro hacia los que me siguen./Ahora, tan cercano ya del muro,/ignoro lo que pueda haber detrás./Sólo sé que me marcho con mis muertos».

¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

José Antonio Guerrero | Madrid y Leticia Aróstegui (diseño)

Rafa Torre Poo, Clara Privé | Santander, David Vázquez Mata | Santander, Marc González Sala, Rafa Torre Poo, Clara Privé, David Vázquez Mata y Marc González Sala

Abel Verano, Lidia Carvajal y Lidia Carvajal

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.