Secciones

Servicios

Destacamos

Antonio Sazatornil

Santander

Viernes, 27 de octubre 2023, 07:17

Leonora Carrington fue una pintora vinculada al movimiento surrealista, que nació en Inglaterra en 1917 y realizó la mayor parte de su obra artística en México, donde falleció en 2011. Llegó a ese país en 1942 junto con su esposo Renato Leduc, con el que se había casado en Lisboa, huyendo de la guerra en Europa, tras haber permanecido ingresada durante cuatro meses en una clínica en Santander por un proceso psiquiátrico.

Desde su infancia tuvo una gran tendencia a vivir sin diferenciar claramente entre lo imaginario y lo real, quizá influenciada por los relatos de su madre y su abuela irlandesa, en los que ocupaban un papel muy destacado los animales, en particular los caballos y las historias del folclore celta repletas de hadas y espíritus. Por eso desde niña era aficionada a pintar y escribir sobre esas visiones fantásticas y parecía asombroso que pudiera hacerlo con las dos manos. En su ámbito se dudaba sobre si esto era algo normal o quizá algún tipo de trastorno.

Su familia la formaban sus padres y tres hermanos varones, y era su padre, un empresario de éxito, quien detentaba el poder de decisión. Aunque a ella siempre le resultó difícil ocupar el lugar que tenía señalado entre los suyos. Su comportamiento era independiente, a veces rayando en lo excéntrico, con una gran curiosidad y dificultades para obedecer, ya que creía que vivir de acuerdo a los demás era una enfermedad y, por ello, en su casa consideraban que tenía «demasiado temperamento». Algo que mantuvo a lo largo de su vida, un espíritu rebelde e inconformista con frecuentes cambios de humor.

El deseo de pintar le llevó a la academia que Amedée Ozenfant había abierto en Londres y es en esta ciudad donde conoce a Max Ernst, un pintor surrealista del que se enamora y al que sigue a París, lo que le supuso romper bruscamente con su familia. Así comienza una nueva vida en el centro mundial del arte, con el grupo de pintores e intelectuales surrealistas que además de Max Ernst estaba integrado por André Breton, Marcel Duchamp o Dalí, sintiéndose orgullosa de formar parte de un colectivo que aspiraba a cambiar el mundo.

Max comparte con ella su trabajo y con su ejemplo la anima a pintar. Él, a su vez, se siente orgulloso de su amante. Deslumbrado por su juventud y su belleza, es la musa que le inspira y que los pintores surrealistas buscaban como mediadoras entre ellos y lo desconocido. Leonora, a su vez, no era capaz de separar su amor de todo lo que le rodeaba y sentía que formaba parte de algo importante.

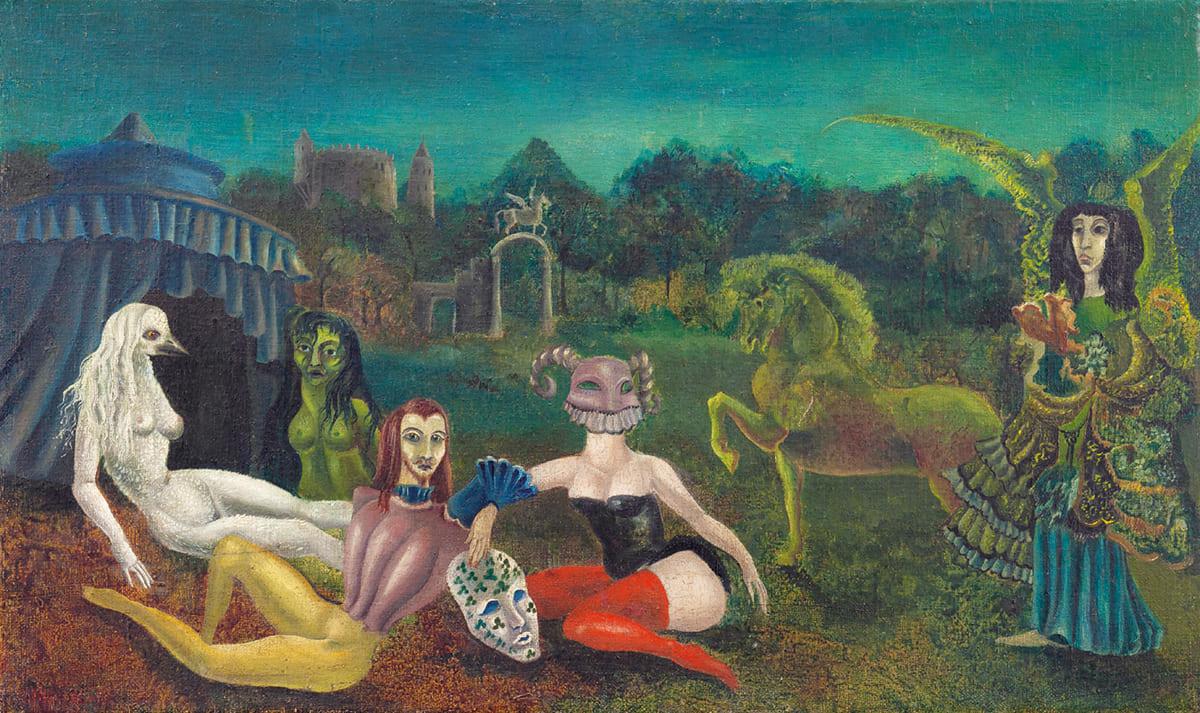

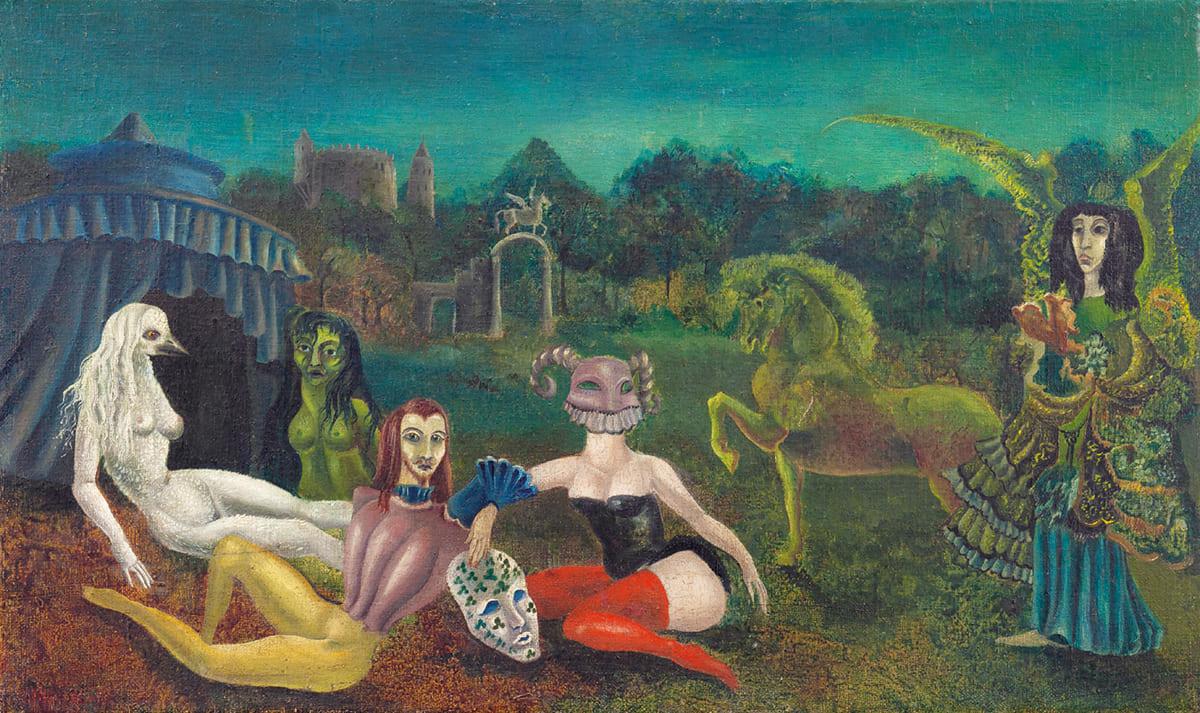

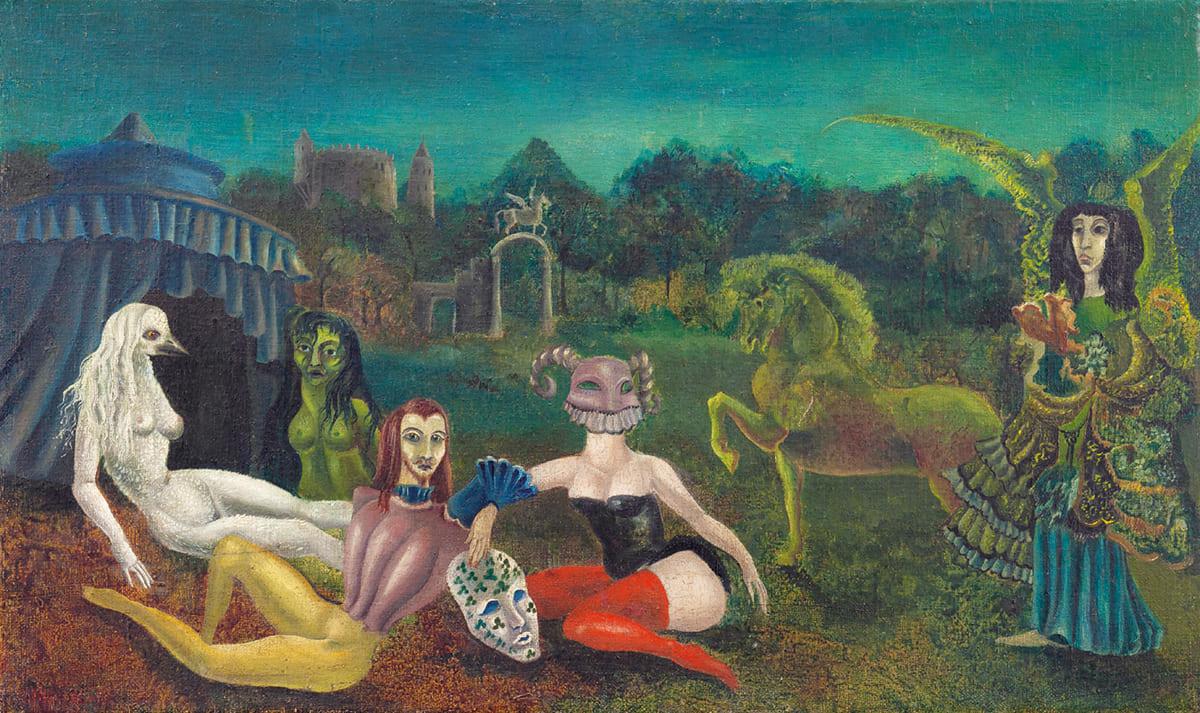

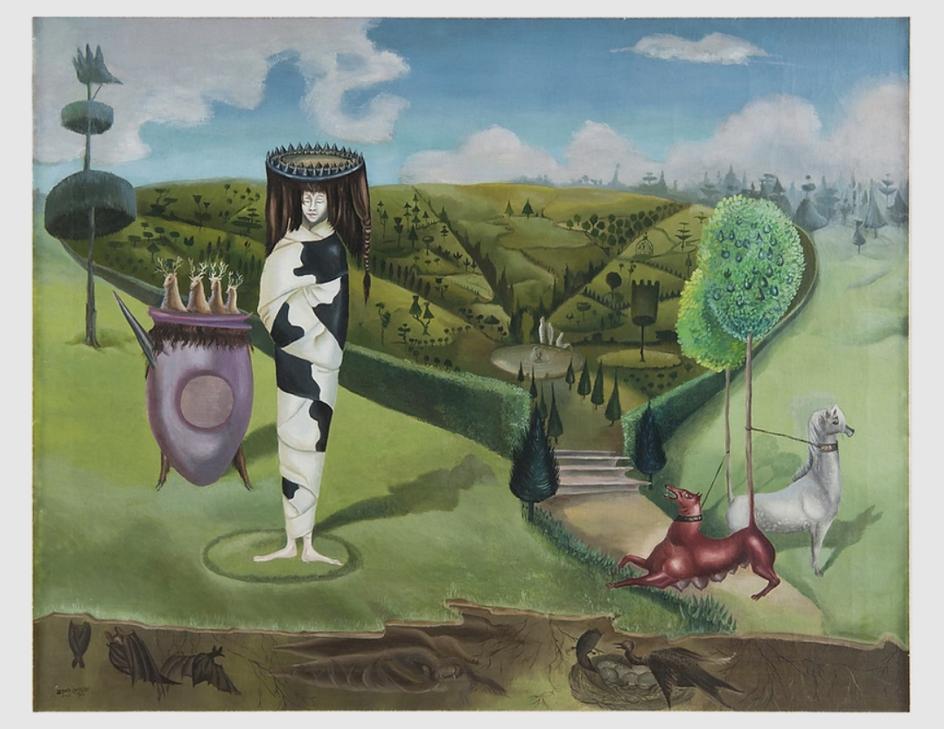

Su obra artística es amplia e incluye pintura, relatos literarios y, al final de su larga trayectoria, también escultura. Aunque adscrita al movimiento surrealista, se ha considerado inclasificable, con un sentido muy personal, casi secreto y ciertas reminiscencias de la pintura de El Bosco. Ella misma evitó aclarar aspectos de sus trabajos rodeándolos así de un sentido enigmático, abierto a las interpretaciones: «Nací con mi vocación y mis obras son mías» dijo, por ello nunca aceptó ser encasillada en ningún movimiento artístico.

En sus cuadros, junto a zonas nebulosas y difuminadas hay detalles minuciosos, y eso les aporta un halo de misterio que se acrecienta por su afición a la alquimia, los mitos y las leyendas, tanto de su infancia como las que descubrió en México (por ejemplo, el mural 'El mundo mágico de los mayas').

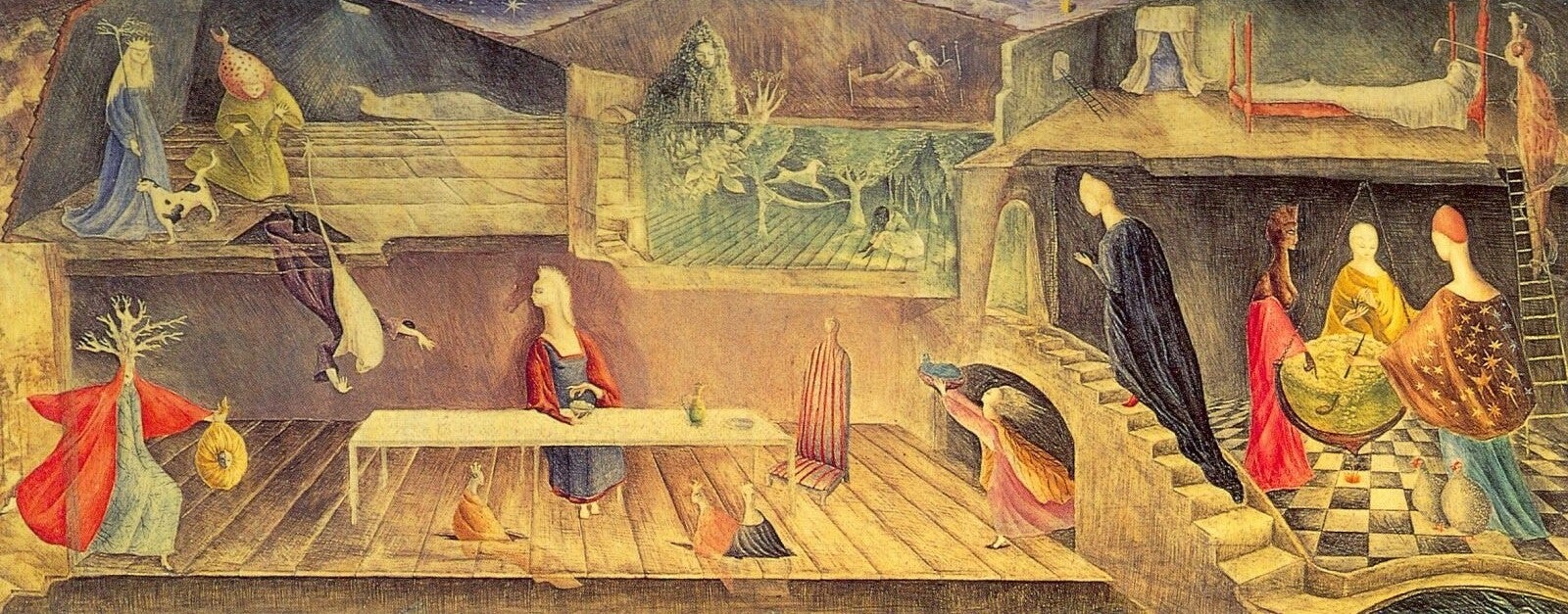

Predominan los temas autobiográficos que evidencian un mundo personal, íntimo y subjetivo, no exento de un cierto componente de rebeldía. En él adquiere importancia la representación de la cocina como un lugar recóndito, de presencia femenina, de historias ancestrales y experimentación con la comida, a veces cercana a la alquimia. Por eso decía que la cocina era «el laboratorio de sus sueños», tal como lo representa en 'La cocina aromática de la abuela Moorhead'.

Su conciencia feminista se refuerza tras llegar a México. La maternidad y su relación con Remedios Varo, otra pintora surrealista con la que comparte ideas, motivos pictóricos y actividades domésticas lo impulsan. Y desde sus escritos y pinturas reivindica un papel principal para las mujeres como artistas, no relegadas al papel de musas.

Todo el mundo de fantasías y visiones que despliega en sus pinturas y en los relatos que escribe, y sobre todo los animales que adoptan rasgos humanos y actúan como mediadores entre lo racional y lo inconsciente, conectan con los postulados del Surrealismo.

Este es un movimiento artístico que surge en los años 20 del pasado siglo, a partir del Dadaísmo, como la última de las vanguardias. Con un carácter inicialmente literario, propugna lo absurdo, lo ilógico y espontáneo, en un afán de provocación frente a las ideas burguesas predominantes. Los artistas experimentan con la escritura automática, pretendiendo que surjan, sin impedimento alguno, los pensamientos y temores más profundos, quedando así liberados de las represiones.

Muchas de estas ideas se relacionan con los postulados de Sigmund Freud. Unos años antes este autor había descrito la 'Teoría del Psicoanálisis' que indaga en las relaciones entre el mundo consciente y lo inconsciente, que se comunican a través de los sueños. Por ello se ha considerado el movimiento surrealista como emancipador, ya que pretende liberar a la sociedad de las ataduras de lo racional y de la rigidez de las convenciones.

Leonora escenifica estos planteamientos en su 'Autorretrato' del Metropolitan, utilizando un recurso artístico clásico, la ventana, como barrera que separa lo interior, la realidad humana cerrada y agobiante, de lo exterior, la naturaleza salvaje, como mundo onírico y simbólico que evoca la ilusión de los sueños, empleando para ello un rasgo frecuente en su pintura, oponer la realidad visible, frecuentemente desagradable, a otra dimensión mágica y liberadora.

En sus obras se contraponen dos mundos, uno real, tomado de su propia biografía, y otro fantástico, conectado con el inconsciente, poblado por animales y seres maravillosos dotados del poder de comunicarse. Desde su propia experiencia indaga en su psique, aflorando los más profundos deseos y temores y, como las heroínas de las narraciones célticas, supera la adversidad, se libera y sale transformada y fortalecida de las dificultades.

Ese es el motivo que le lleva a escribir 'Memorias de Abajo', una narración autobiográfica en forma de diario, con un objetivo terapéutico, donde relata sus vivencias y su cercanía a la locura entre mayo y diciembre de 1940, en la Clínica de Santander donde permaneció ingresada y que también describe visualmente en 'Té Verde'.

Al comenzar explica que fue declarada «irremediablemente loca» por los médicos de Madrid. Y enumera los síntomas, después de que los gendarmes franceses detuvieran a Max en Saint- Martin- d´Ardèche, donde vivían en ese momento: sentía gran angustia, apenas comía, pero bebía y fumaba sin cesar y se provocaba vómitos para liberarse de las injusticias de la sociedad. Mientras viajaban hacia España miraba en la carretera los camiones con piernas y brazos que colgaban, aunque no estaba del todo segura de si otros los veían. Al llegar a Andorra se hallaba encorvada y agarrotada sin poder controlar sus movimientos.

En Madrid conoce a Van Ghent y sospecha que puede manipular con sus ojos a los que pasean y que los cigarrillos que le da contienen algún tipo de droga. Además, se siente en la obligación de conocer el poder hipnótico de los que manejan la guerra de Europa y así detenerla y liberar el mundo.

Tras su traslado a la clínica considera que sus médicos, Don Luis y su padre, son Dios y su Hijo y, que ella misma es el Espíritu Santo. Los pabellones hospitalarios son para ella China, Egipto o Jerusalén.

Con estos datos procedentes de los recuerdos de la artista y en ausencia de una historia clínica se puede intentar, aunque siempre desde criterios actuales, establecer un diagnóstico lo más preciso posible, evitando interpretaciones inverosímiles como, por ejemplo, las versiones que afirman que su padre conspiró con las autoridades españolas y el cónsul británico para atribuir su personalidad impetuosa a un trastorno mental y, con esa excusa, encerrarla en un psiquiátrico. O los que dicen que permaneció largo tiempo internada en un manicomio, sin su consentimiento (esto es cierto), donde fue víctima de todo tipo de atrocidades.

Hay que tener en cuenta que la Clínica Peñacastillo tenía una sólida reputación en su época y estaba considerada como un «destino elegante» para personas adineradas, con frecuencia británicos, cuyas familias buscaban un sitio agradable y discreto que acogiese a sus familiares enfermos. Constaba de varios edificios en el interior de una gran finca con praderías, jardines, árboles y huertas, y la posibilidad de montar a caballo.

Quizá todo esto fue lo que decidió a sus padres a elegir esa institución, viendo a su hija en una situación que parecía desesperada, sola y en un país extraño que acababa de salir de una guerra.

Años después, en 1993, el Doctor Luis Morales explicó en una artículo en prensa que «quizá hoy, ante el progreso de la Psiquiatría no me atrevería a pensar si era una enferma. Quizá por la forma en que defendía su surrealismo había sido calificada de asocial. Pero nos la confiaron para que recuperara una buena forma de vivir».

Considera el médico que el diagnóstico estaba claro, era una psicosis, y se curó como resultado de las tres sesiones de Cardiazol que se le administraron, porque a partir de ellas fue capaz de adaptarse a la sociedad.

Según la clasificación actual CIE-11 AP se podría considerar este proceso como un trastorno psicótico agudo cuyos criterios son: una perturbación grave de inicio repentino o un comportamiento anómalo, de duración transitoria (días o semanas), recuperación completa, aunque a veces hay recaídas y con síntomas necesarios, como ideas delirantes (de persecución, de ser controlado), alucinaciones (voces o visiones) y otros síntomas, como pensamiento confuso, agitación o inhibición. La mayoría de ellos están presentes en este caso.

En cuanto al tratamiento, se sabe que llegó sedada a la clínica después de que se le aplicaran varias dosis de Luminal y anestesia intratecal. Que, a causa de presentar agitación, estuvo atada a la cama con correas en pies y manos, en un pabellón específico para pacientes «peligrosos». Asimismo, en sus memorias refiere que, al menos en sus inicios, se encontraba desorientada témporo-espacialmente dado que no se le explica la causa por la que está ingresada ni en qué lugar y tampoco el tratamiento que se le va a aplicar.

Con este diagnóstico, las posibilidades en la época eran limitadas, salvo la contención y aislamiento que se practicaban habitualmente.

Desde finales del siglo XIX se había acelerado la investigación sobre posibles tratamientos, a pesar del escaso conocimiento sobre la etiología de la locura. Se buscaba principalmente el modo de gestionar la agitación de los enfermos. Esto se hacía mediante estudios empíricos, siguiendo el sistema prueba-error y la intuición clínica, sin que se planificase un adecuado control de casos. A pesar de todo supuso un gran paso adelante y una posibilidad de tratamiento para los enfermos psicóticos.

En esta línea de trabajo se enmarcan las terapias convulsivas, que se basaban en una observación clásica sobre la relación entre la esquizofrenia y la epilepsia. La llamada Teoría de la Exclusión o Antagonismo, sin grandes bases fisiopatológicas, propugnaba que de una forma no conocida, los procesos convulsivos (incluidos los de causa febril o metabólica) mejoraban los síntomas psicóticos, sobre todo la agitación.

Según esta idea se podrían inducir artificialmente, de diversas formas: con Insulina, provocando hipoglucemias o con sustancias químicas como los analépticos, derivados del alcanfor. Con este producto experimentó en los años 30 del pasado siglo el neurólogo húngaro L. Von Meduna que, tras varios intentos obtuvo un derivado llamado Cardiazol que se podía administrar por vía intravenosa con menos tiempo de latencia en iniciar la convulsión y menor toxicidad. Pero tenía inconvenientes, era difícil controlar las dosis y los espasmos podían ser tan violentos que se producían fracturas hasta en el 40 % de los casos (más teniendo en cuenta que no solían ser personas bien nutridas y la falta de sol por el internamiento).

Para minimizar esto se asoció al Cardiazol un bloqueante neuromuscular, el Curare, como relajante y posteriormente Escopolamina, que producía sedación y calmaba la angustia. En ensayos clínicos controlados se comprobó que la eficacia de este fármaco era algo menor que la del choque insulínico, pero a cambio su efecto era más controlable y seguro.

La terapia convulsiva con Cardiazol se abordó en once publicaciones de la revista Lancet, entre 1937 y 1939. En Reino Unido, Alexander Kennedy describe la técnica de administración en Journal of Mental Science (noviembre de 1937). Aunque había mucho debate sobre los fundamentos teóricos de su mecanismo de acción, la discrepancia era menor en cuanto a los resultados clínicos. L.C. Cook, en su informe de Enero de 1938 ante la Royal Society of Medicine, aseguró que tras revisar 1450 tratamientos con Cardiazol «su valor en la esquizofrenia ya no se puede poner en duda». Pullar-Strecker en 1938 revisó resultados europeos y encontró que Cardiazol producía remisiones parciales o completas en 37% de los pacientes esquizofrénicos en comparación con el 40% de Insulinoterapia. En general se estaba de acuerdo en que podía obtenerse una mejoría clínica significativa de los síntomas, mayor cuanto más reciente era el inicio de estos. Pero seguía siendo un tema controvertido como lo demostró el debate en la reunión anual de la Royal Medico-Psychological Association en Julio de 1938.

Finalmente, debido a las discrepancias y frecuentes efectos secundarios se fueron desechando estos procedimientos, que fueron sustituidos por la más conocida de las terapias convulsivas, el electroshock.

Aunque el panorama cambió por completo a partir de 1950 cuando se introdujo la Clorpromazina (Largactil®), que abre una nueva época tanto en el tratamiento (psicofármacos), como en la aceptación social de los enfermos mentales, quedando los analépticos relegados a los libros de Historia de la Medicina.

Las consideraciones éticas habrían hecho inaceptables este tipo de tratamientos actualmente, pero analizando detenidamente lo relatado se pueden sacar dos conclusiones. La primera, que es poco científico aplicar los planteamientos de una época en otra anterior sin tener en cuenta las circunstancias de cada una. La segunda, que en Medicina es siempre conveniente evaluar con prudencia las nuevas terapias, evitando caer en la tentación de suponer que incuestionablemente son mejores.

Este ejemplo nos puede enseñar que, en el afán de ofrecer algún tipo de solución a los enfermos, prevaleció un optimismo algo ingenuo que pudo causar efectos negativos. Pero fue el inicio de un tratamiento que anteriormente no había existido, un proceso que culminó con la aparición de los psicofármacos.

Antonio Sazatornil es Médico de Familia y graduado en Historia del Arte

Publicidad

José Antonio Guerrero | Madrid y Leticia Aróstegui (diseño)

Rafa Torre Poo, Clara Privé | Santander, David Vázquez Mata | Santander, Marc González Sala, Rafa Torre Poo, Clara Privé, David Vázquez Mata y Marc González Sala

Abel Verano, Lidia Carvajal y Lidia Carvajal

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.