Secciones

Servicios

Destacamos

La importancia de la sal en nuestra tierra, en España, en general, y en la propia Europa, es suficientemente conocida desde el punto de vista comercial y hacendístico desde la Baja Edad Media hasta el periodo histórico conocido como Antiguo Régimen. De ahí su denominación como el oro blanco, al convertirse en un importante recurso económico.

Desde el siglo XIII tenemos abundante documentación sobre la importancia de la sal. La corona española se reservó para sí el derecho de la propiedad de las salinas por la importancia de las mismas y, en numerosas ocasiones, se encargó de arrendar las mismas a las casas señoriales.

Así, el 3 de febrero de 1255 el Rey Alfonso X, hijo de Fernando III el Santo concede un privilegio importante para la economía pejina. Otorga al concejo de Laredo la exención del pago del portazgo en todos los lugares del reino menos en Sevilla y Murcia y además les concede el privilegio de «pescar y salgar en todos los puertos de León y Galicia». Aunque les obligan a comprar la sal en los alfolíes reales y pagar el diezmo de los pescados que salen.

El propio Rey dice que «Esta merced por el servicio que hicieron los vecinos de Laredo en la conquista de Sevilla».

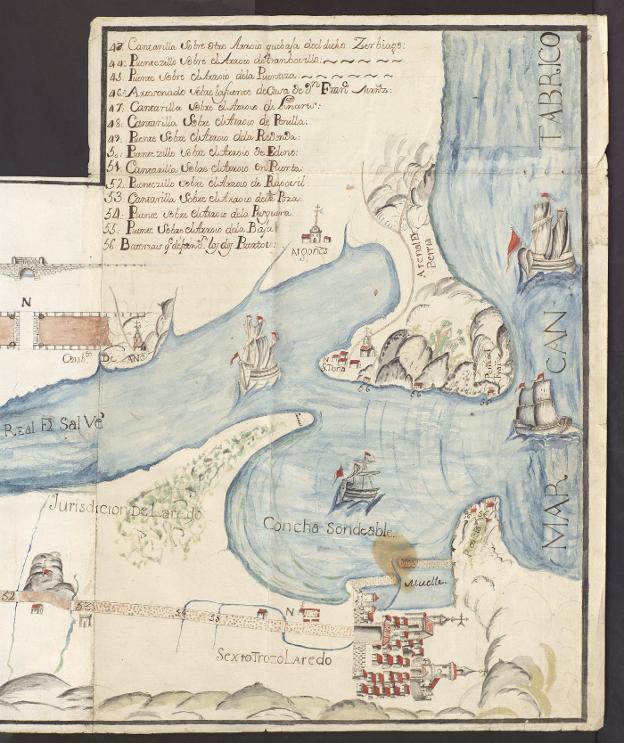

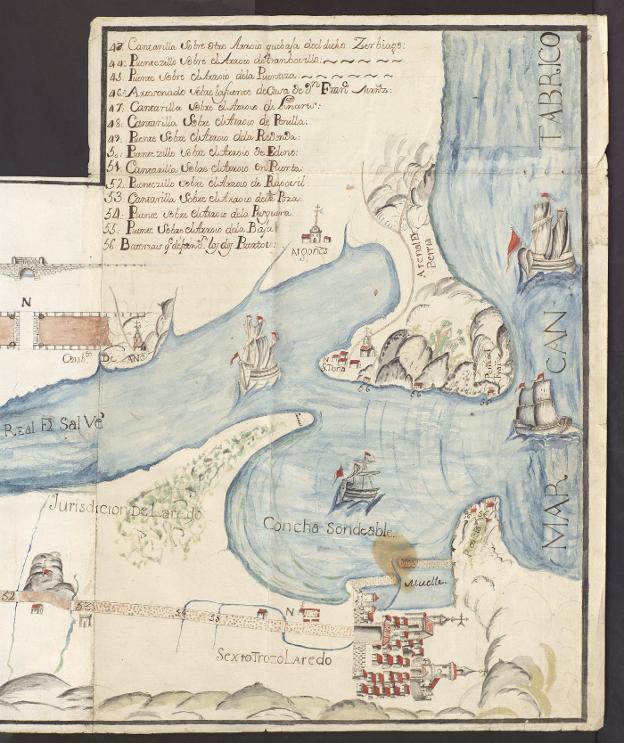

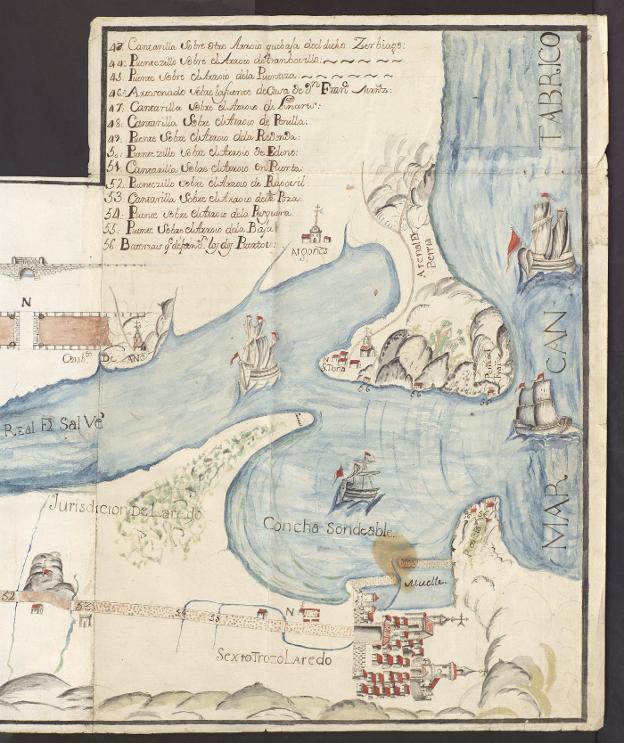

El 26 de junio de 1313, el rey Alfonso XI concede un privilegio en Valladolid, al concejo y vecinos de Laredo el derecho de las rentas del salín, «por creçentarles en sus vienes e sean mas ricos e valgan mas», con la obligación de que la sal fuera vendida únicamente en la Villa, aunque luego con la sal allí comprada pudieran salar los pescados en cualquier lugar del reino. Con la condición de no poder revender la sal tampoco en ningún lugar de Trasmiera ni de Vecio, estando estos territorios obligados a comprar la sal en Laredo y pagar los impuestos al rey. El lugar donde se encontraba el salín laredano es al inicio de la calle Menéndez Pelayo, en las traseras de la casa cachupina y junto al puerto de época moderna.

Este Rey, además, establece diversas disposiciones acerca del comercio de la sal en la ciudad de Burgos el día 28 de abril de 1338. Y, estas disposiciones, vienen motivadas por los gastos tan cuantiosos que las guerras le acarreaban. También le ayudaba para mantener las fortificaciones y las flotas al servicio real.

Para ello necesita incrementar sus ingresos y que mejor que hacerlo con los ingresos de la sal y así establece lo siguiente:

«Los albaleros de la sal hacen gran daño. Ordena que ningún albalero se haga cargo de la sal de las salinas ni de la que viene por mar. Que la sal de las salinas y la que entra en los alfolís de los puertos de Laredo, Castro, Santander, San Vicente que se venda sueltamente».

El Rey añade en el documento la prohibición de que entre sal ni de Aragón ni de Navarra.

Expone este monarca la lista de puertos, exclusivamente, por donde entrará la sal: «Castro, Santander, Laredo, San Vicente, San Sebastián, Guetaria, Motrico, Fuenterrebía, Llanes, Maiallo, Abilles, Albarça, Ribadeo, Santa Marta, La Coruña, Bayona».

El rey ordenaba que solo podían vender y comprar la sal en estos alfolíes a sus recaudadores. Y establecía los precios de la misma. Añadiendo «Quien no traiga la sal a estos alfolíes que pierda la sal y el navío y pechen 100 maravedíes la primera vez, y la segunda vez pierdan lo que tuvieren y el cuerpo». El precio de la sal de sus salinas sería de 6 maravedíes la fanega toledana, que corresponde a 12 celemines y en los puertos valdría a 4'5 maravedíes.

Hasta 1536, las salinas españolas formaban parte de las rentas de las casas señoriales por donación real. Será en 1564 cuando Felipe II, conocedor de la importancia de estas explotaciones, decidió por Real Orden incorporar directamente a la corona todas las salinas del reino, como sucedió durante la Edad Media, sometiendo desde entonces a gravámenes, cada vez más elevados, el consumo y la producción de sal.

Felipe II, al decretar su estanco en 1564 dio un fuerte impulso al control monopolista de la producción pero también del tráfico y venta de la sal. Esto provocó negativas repercusiones en el sector pesquero a causa de la subida en el precio y de los habituales problemas de abasto, sobre todo en las poblaciones de la cornisa cantábrica, en las Cuatro Villas de la Costa de la Mar y especialmente en la Villa de Laredo cuyas importaciones principalmente procedían desde Andalucía (Cádiz y la Mata), Álava (Salinas de Añana) e incluso de Portugal, resultando muy cara su adquisición.

En Laredo se necesitaba abundante sal para mantener a la sardina arencada. La disponibilidad de la sal resultaba crucial para las pesquerías de la sardina, antes de iniciarse la campaña otoñal de los cercos. Del valor que suponía la salazón eran muy conscientes los mareantes ya que cuanto más caro fuera el conservante en esa campaña los precios del pescado se verían afectados. Sabemos históricamente que la cotización de la sardina fresca era muy inferior a la arencada sobre todo en los meses de mayor demanda. Tenemos constancia de navíos portugueses y franceses que llegaban a nuestras costas, provistos de sal a comprar toneladas de sardinas y a salarlas directamente a bordo para luego venderla en sus países de origen.

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.