Ver fotos

Secciones

Servicios

Destacamos

Ver fotos

La construcción del túnel de La Engaña fue una proeza inútil. El paso de la divisoria entre Burgos y Santander supuso un desafío técnico y humano sin precedentes que se prolongó durante veinte años. Una vez atravesada la cordillera Cantábrica, el proyecto del ferrocarril Santander-Mediterráneo se dejó morir. La galería fue una tumba para los obreros que fallecieron durante la perforación y una condena para los que contrajeron la silicosis. Pero aquel descomunal reto implicó a miles de personas, cambió sus vidas y, en muchos casos, las mejoró.

Hace sesenta años, el 26 de abril de 1959, se caló el que era el túnel ferroviario más largo de España y la noticia dio la vuelta al país. Atravesar esos 6.976 metros bajo tierra con medios tan precarios fue una hazaña, aunque después se frustraran todas las expectativas.

El túnel de La Engaña formaba parte de los tres primeros tramos de la sección séptima del Santander-Mediterráneo, la última y sin duda la más compleja, adjudicados a la empresa Ferrocarriles y Construcciones ABC en septiembre de 1941. El kilómetro cero de la línea estaba en Calatayud. Hasta allí llegaba, desde Valencia, el ferrocarril Central de Aragón, con un recorrido de 298,8 kilómetros. El objetivo era enlazar ambas vías.

Desde Calatayud se construyeron en un tiempo récord 366,5 kilómetros hasta Cidad-Dosante que en 1930 ya funcionaban al completo. La originaria última sección no se acometió porque planteaba una solución chapucera para llevar el tren a Santander. Este tramo se extendía entre Cidad y Ontaneda, donde la nueva vía de ancho normal debía empalmar con la del ferrocarril de vía estrecha Ontaneda-Astillero. Después de muchos debates, presiones y litigios, la sección séptima se convirtió en el trazado Santelices-Boo de Guarnizo, donde el tren ya enlazaba con el de Alar hasta Santander.

Creación de renfe en 1941

Ya se sabía que la perforación de un túnel que atravesara la Cordillera iba a ser una empresa ardua. La exactitud en las mediciones era fundamental para el éxito del proyecto, ya que había que abrir una galería de siete kilómetros sin errar en el trazado. Y sobre toda la zona de excavación había moles montañosas de entre 600 y 1.290 metros de altitud. No era posible practicar pozos verticales ni abrir ventanas que facilitaran la perforación.

La dictadura franquista asignó a la constructora contingentes de presos políticos republicanos que redimían penas con trabajos forzados. Unos 600 reclusos participaron en los trabajos. Además, la concesionaria contrató a obreros libres procedentes de los pueblos cercanos, antes de que comenzaran a llegar del resto del país, sobre todo de las zonas rurales del sur.

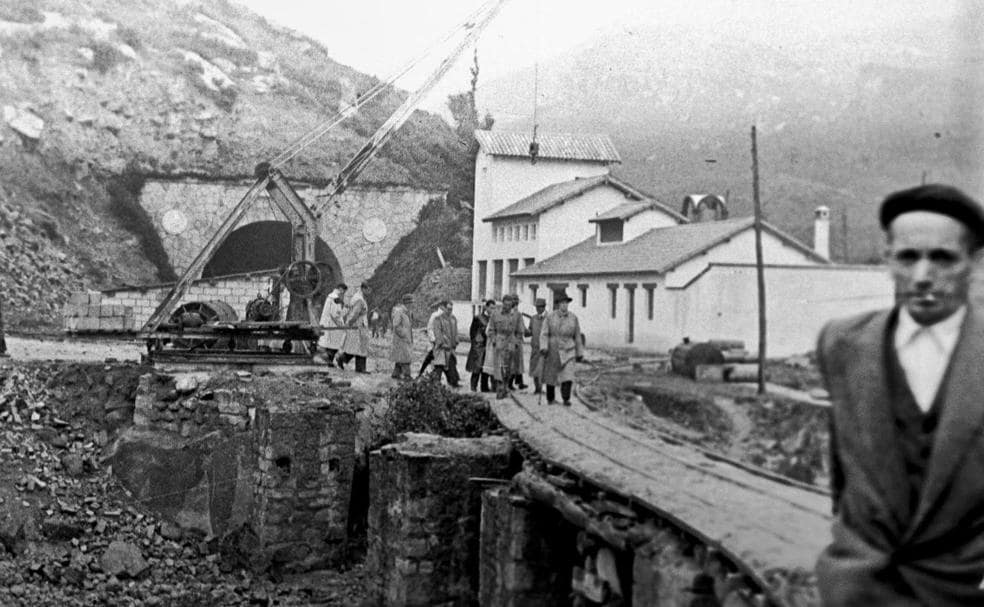

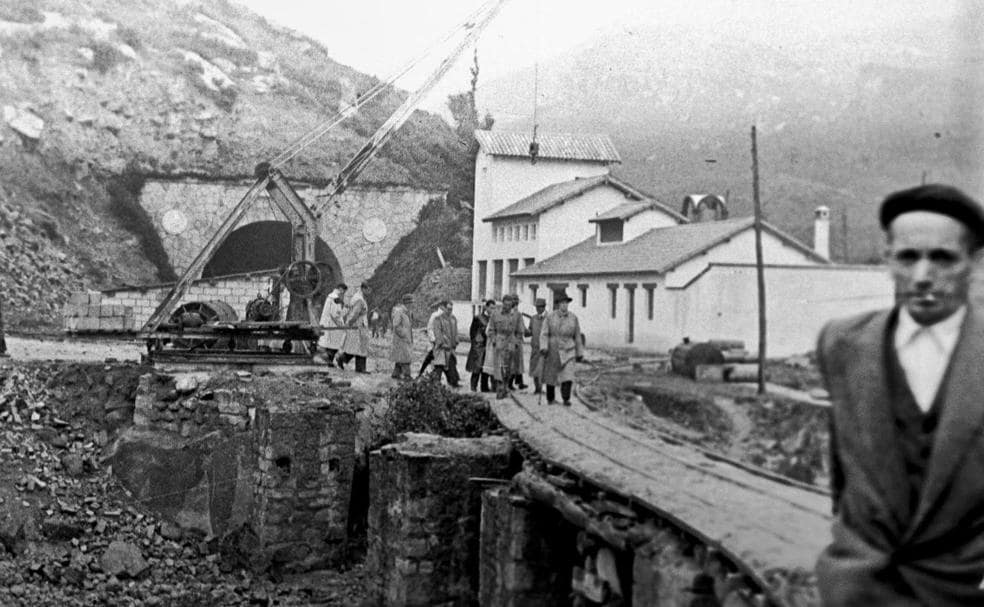

Para acometer la obra fue necesario levantar un poblado obrero a cada lado de la divisoria. Cuando la horadación alcanzó su apogeo, bullían en ambas bocas sendas aldeas con iglesia, escuela, hospital, albergue de peonaje, hospedería, talleres, oficinas, almacenes, subestaciones eléctricas, economato y cantinas.

La perforación del túnel arrancó después del verano de 1942 sólo por la embocadura sur, en Valdeporres. En Vega de Pas el terreno era mucho más montañoso y accidentado, y antes de alcanzar la zona de penetración quedaba mucha tarea por delante, como construir los cuatro túneles cortos que desde allí precedían al principal.

La obra dentro de la montaña avanzaba con mucha lentitud. El trabajo dependía del esfuerzo manual y de la tracción animal, sin apoyos mecánicos. Además, la mayoría de los reclusos, que eran el aporte principal de mano de obra, no tenía experiencia y eran hombres mal alimentados que pasaban frío, vestían ropas inapropiadas para la faena y dormían mal en lugares carentes de toda comodidad.

Pronto se evidenció que los plazos y los costes estimados en la licitación de estos tres tramos del Santander-Mediterráneo eran irreales. Los precios con los que se adjudicó la obra quedaron desfasados y la constructora comenzó a tener problemas de liquidez. La difícil coyuntura económica derivada de la posguerra española y de la Segunda Guerra Mundial limitaba y retrasaba la llegada de víveres, de materiales y de maquinaria. En octubre de 1945, un indulto general decretado por el gobierno franquista privó a la constructora de la mayor parte de la mano de obra reclusa.

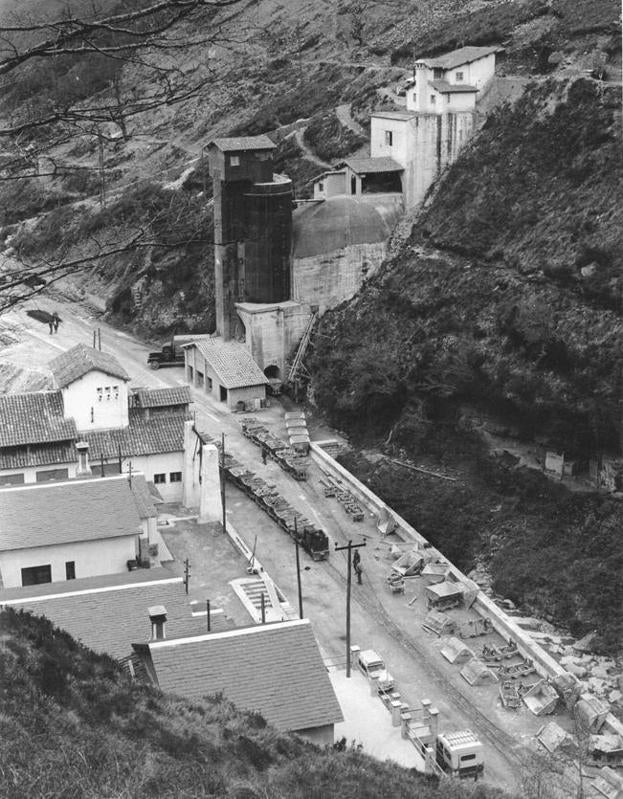

Ante la incapacidad de Ferrocarriles y Construcciones ABC para proseguir con el proyecto, la concesión fue transferida a Portolés y Compañía en agosto de 1950. Hasta diciembre de 1951 no empezó la excavación desde la boca norte. El año 1954 marcó un antes y un después. Por fin Portolés pudo incorporar maquinaria pesada, como perforadoras de brazos articulados, grúas y palas cargadoras y locomotoras diésel para el arrastre de materiales.

Las condiciones de seguridad dentro del túnel, sobre todo en los primeros años, eran pésimas y cientos de obreros contrajeron la silicosis. Esta afección pulmonar irreversible tuvo una intendencia altísima hasta que se introdujeron medidas para reducir el polvo en suspensión, a partir de 1954. La caída de lisos de roca fue una de las principales causas de muerte dentro de la galería, aunque también hubo fallecidos por la explosión de barrenos.

Al menos 17 trabajadores, según ha podido constatar El Diario, murieron por accidentes dentro del túnel entre 1950 y 1959, cuando estaba a cargo de las obras la empresa Portolés. Pero no es una cifra fiable ni cerrada. Los accidentes eran muy frecuentes y algunos heridos graves eran trasladados a los hospitales y clínicas de Santander y de Burgos sin que sus compañeros volvieran a saber de ellos. Y escapa a la estadística lo sucedido entre 1941 y 1949, cuando la concesión recaía en la compañía Ferrocarriles y Construcciones ABC.

Las circunstancias laborales dentro del túnel eran tan adversas que el número de abandonos era muy alto. Los operarios aguantaban unos años, algunos sólo semanas o meses. Entre 1950 y 1959, rotaron por La Engaña alrededor de 9.000 obreros para mantener una plantilla constante de entre 600 y 800 contratados en todo el trazado.

Al final, se vencieron todos los impedimentos y dificultades. Las brigadas que avanzaban desde ambos lados de la divisoria se encontraron a mitad de camino, sin errar en la trayectoria, el 26 de abril de 1959. La Administración franquista suspendió el proyecto ese mismo año, aunque las obras se remataron en 1961. El Santander-Mediterráneo quedó inconcluso a 67,5 kilómetros de la capital montañesa, cuando sólo faltaban por construir 35 kilómetros, de los que 27,4 no llegaron a subastarse. El trazado pendiente entre Yera y Sarón incluía 26 túneles, casi todos cortos, aunque el más largo medía 2.093 metros. Y aún había que construir cinco estaciones y diez viaductos, además de puentes y otras estructuras.

El informe desfavorable del Banco Mundial que se conoció en 1962 es citado en varios estudios como uno de los motivos de la suspensión de las obras del Santander-Mediterráneo, quizá la puntilla. El historiador Kenneth M. Dobeson atribuye la paralización «a las limitaciones impuestas en las inversiones públicas por el famoso Plan de Estabilización (1959), previo a la incipiente liberalización de la economía nacional».

El historiador del ferrocarril Juanjo Olaizola asevera que la compañía del Santander-Mediterráneo, que terminó las seis primeras secciones, «hizo todo lo posible para eludir la construcción del costoso trazado final». El verdadero negocio no estaba en acabar la línea, sino en las abultadas subvenciones que concedía el Estado por kilómetro construido con independencia de su dificultad. Construir los trozos más sencillos «era un magnífico negocio, sobre todo en las llanuras sorianas y burgalesas».

La falta de una financiación sólida para el proyecto, en una situación de incapacidad financiera por parte del Estado, y el rápido crecimiento del transporte por carretera, más competitivo que el ferrocarril, son otras de las razones que, según los historiadores, pesaron en el fracaso del Santander-Mediterráneo.

Investigadores del ferrocarril como Olaizola, Francisco de los Cobos y José Manuel García Díaz de Villegas han coincidido en señalar que la verdadera motivación para construir el Santander-Mediterráneo era burlar el monopolio de la acaparadora Compañía del Norte, que en 1874 había absorbido la línea Alar-Santander e imponía tarifas abusivas perjudiciales para el puerto montañés. La creación de Renfe en enero de 1941 implicó la nacionalización de los ferrocarriles de ancho normal, lo que restó interés a un trazado alternativo para comunicar Santander con el interior peninsular.

Las obras del ferrocarril Santander-Mediterráneo se retomaron por un gesto casi caritativo que tuvo el ministro de Obras Públicas, Alfonso Peña Boeuf, con la capital de la Montaña para compensarla por el incendio que arrasó su centro histórico el 15 y el 16 de febrero de 1941. Peña acudió a Santander el 25 de febrero. En su edición del día 26, El Diario Montañés informaba de que el ministro había quedado «afectadísimo» tras su visita a las zonas devastadas por las llamas, por lo que se ofreció a compensar a la ciudad de la que era hijo adoptivo con la mayor de sus aspiraciones: «el enlace de Cidad con Santander».

Dos decenios costó terminar el túnel de La Engaña, con paralizaciones y cambio de adjudicataria de por medio, y hubo que pagar un alto precio económico y en vidas humanas para atravesar bajo tierra la cordillera Cantábrica. Sesenta años después de su perforación, sigue vivo el anhelo de su reapertura, aunque ya sólo sea para fines turísticos. Como testimonio de todo aquel esfuerzo colectivo despojado de sentido permanece el gran vacío bajo la montaña.

¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Rocío Mendoza | Madrid y Lidia Carvajal

Álvaro Soto | Madrid y Lidia Carvajal

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.