Secciones

Servicios

Destacamos

Secciones

Servicios

Destacamos

Jueves, 16 de enero 2020, 11:33

En Peña Lostroso, en el Monte Hijedo, a 985 m de altitud, se halla un conjunto de grabados dispuestos en un par de paredes rocosas. Se trata de una serie de 22 figuras (14 y 8) dispuestas en un friso de 7,4 m ... de longitud, alargadas y rematadas en arco. Miden entre 50 y 80 cm de alto y flanquean una mayor de 1,1 en cuyo interior se aprecia el perfil de un arma. Se trata de series de cazoletas unidas por surcos regulares o caños, apareciendo en la parte superior antropomorfos. En el vecino término burgalés de Alfoz de Santa Gadea se ha localizado grabados similares a los descritos.

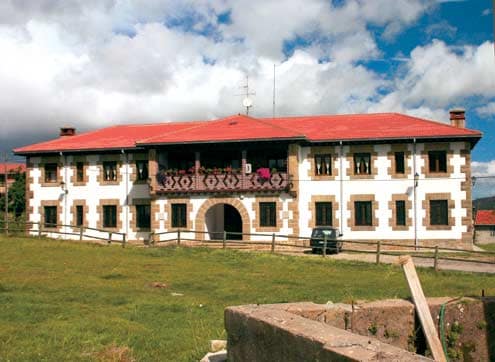

A raíz de la conclusión del pantano se levantaron numerosos edificios destinados a sustituir a los desaparecidos. La mayor parte de los proyectos acometidos entre las décadas de los veinte y los cuarenta corrieron a cargo del arquitecto Regino Borobio Ojeda, al frente del Servicio de Arquitectura de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Entre los edificios pertenecientes a este grupo se cuentan la casa-cuartel de Arroyo (1929, reformada por el ingeniero Gregorio Chóliz), la casa de la dirección del pantano de Arroyo (inspirada en los modelos de residencia privada y reformado por el ingeniero Renato Petit de Ory), la casa consistorial de Las Rozas (1945, conforme a las pautas de la Dirección General de Regiones Devastadas); y las escuelas de Las Rozas, Villanueva y Llano (1948-1949).

El pantano del Ebro es la obra de ingeniería más importante de Las Rozas de Valdearroyo y también una de las que más impacto sobre el medioambiente ha provocado en Cantabria. Su construcción se promovió en las primeras décadas del siglo XX, conforme a un proyecto concebido por el ingeniero de caminos Manuel Lorenzo Pardo (se publicó en 1918), y tenía el propósito de bloquear las aguas del río a fin de mantener el caudal durante los meses de verano. Las obras comenzaron en 1926 (el Consejo de Obras Públicas dio su autorización en 1921); en 1947 se cerraron las compuertas y fue inaugurado oficialmente en 1952. En la laguna artificial que baña terrenos de Cantabria y Castilla y León quedaron sumergidas las poblaciones de La Magdalena, Medianedo, Quintanilla de Valdearroyo y Quintanilla de Bustamante (afectó a 300 viviendas y 1.200 habitantes). El embalse tiene casi 22 kilómetros de punta a punta, un perímetro de 100 km y 6.253 ha y se ha convertido en un paraje reconocido en 1987 como Refugio Nacional de Aves Acuáticas.

Otra obra de ingeniería de entidad es el Ferrocarril de la Robla (atraviesa los municipios cántabros de Las Rozas de Valdearroyo, Valdeprado del Río y Valdeolea). La línea une Bilbao y León, salvando una distancia de 339 km. Su origen se remonta a 1890, cuando un grupo de industriales vascos constituyó la Compañía del Ferrocarril Hullero de La Robla a Valmaseda siguiendo un proyecto concebido por el ingeniero de minas Mariano Zuaznavar para enlazar todas las cuencas mineras. Se inauguró en 1894 con un recorrido de 284 km, que más tarde, en 1923, se ampliaron a 339 km con la inauguración del Ferrocarril León-Matallana. La línea servía para transportar carbón desde las cuencas mineras leonesas y palentinas hasta los centros siderúrgicos del Nervión. Después de conocer un importante tráfico de mercancías entró en una fase de abandono progresivo, pasó a ser explotado por FEVE en 1972. En 1991 se cerró parcialmente al paso de convoyes de viajeros. A lo largo de la década de los noventa se llevaron a cabo diversas actuaciones de mejora y modernización de las infraestructuras y de la línea que condujeron al restablecimiento del servicio de viajeros en la totalidad de la línea el 19 de mayo de 2003. En Las Rozas se conserva una de las antiguas estaciones que atendía a esta línea, cedida por FEVE en 1997 y posteriormente rehabilitada.

En cuanto a vestigios de antiguas industrias, en el siglo XIX se desarrolló una importante industria del vidrio en el entorno de Las Rozas. A comienzos del XX, este sector había entrado en crisis y las fábricas que la conformaban desaparecieron (La Luisiana, inundada por el pantano y Santa Clara y Nuestra Señora de la Guadalupe, destruidas). En la actualidad pueden verse todavía las ruinas de La Cantábrica y varias viviendas para operarios.

En este apartado también ha de reseñarse la ferrería de La Pendía, en Bustasur sobre el cauce del Ebro, cuya actividad está documentada entre los años 1765 y 1873. Fue fundada por Diego y Luis de Collantes Velasco y estaba dotada de dos fraguas que consumían 8.000 carros de carbón y 40.000 de leña. Después de resultar destruida durante una riada, fue reconstruida hacia 1812 y dos años más tarde adquirida por Ramón López Dóriga, comerciante de Santander, en manos de cuya familia permaneció a lo largo del XIX. En 1874 fue transformada en un molino harinero.

Entre las muestras arquitectónicas religiosas del municipio se cuentan San Julián (Bustasur), Santa María (Arroyo), San Miguel (Aguilera), Santa Juliana (Llano) y la serie de iglesias construidas para sustituir a aquellas desaparecidas tras la construcción del pantano del Ebro.

San Julián de Bustasur fue consagrada en 1112, según aparece en el fuste de una de las columnas que sostienen el arco triunfal (en otra inscripción consta el nombre de las advocaciones del templo: San Julián, San Pelayo, la Ascensión, San Sebastián, San Vicente y San Martín). Se trata de un templo románico de una sola nave, con ábside semicircular cubierto por una bóveda de horno y espadaña. Presenta decoración animalística en los capiteles del arco triunfal relacionada con la de Cervatos.

Santa María de Arroyo fue levantada en época románica. Es un templo de una nave, rematado por una espadaña de cronología posterior (siglo XVII). En el exterior se aprecian unos canecillos románicos, mientras que en su interior se conserva un arco triunfal apuntado del que destacan los capiteles historiados del último tercio del XII. San Miguel de Aguilera también se data en los siglos medievales (siglo XIII) está cubierta por bóveda de cañón apuntado en el ábside y se abre al ábside por un arco triunfal. En su interior se encuentra un notable retablo de mediados del siglo XVIII que contiene algunas tallas barrocas.

Santa Juliana de Llano se data a mediados del siglo XVI, presenta cubierta de terceletes y combados y acceso por una bella portada manierista. El retablo mayor se datado hacia 1590 y está dedicado a Santa Juliana y San Martín.

La terminación del pantano del Ebro supuso la pérdida de ocho templos y dos ermitas. En el caso de Las Rozas de Valdearroyo, para compensar los edificios desaparecidos se levantaron de nueva planta las iglesias de San Julián de Bimón, San Pedro de Las Rozas y la Inmaculada Concepción de Arroyo entre 1945 y 1949. Las cuatro fueron proyectadas por el arquitecto Luis Vallet en 1943 y responden a las pautas estilísticas (historicismo) y morfológicas (una nave con pórtico y fachada diferenciada como norma general) de los edificios de la Dirección General de Regiones Devastadas y el Instituto Nacional de Colonización. Asociadas a estas construcciones están las casas rectorales de Arroyo y Las Rozas, también de Vallet.

Por último señalar que una de las imágenes más populares de Las Rozas: la torre de una iglesia destacando sobre las aguas del pantano, corresponde al campanario de la iglesia de San Roque Villanueva, de planta octogonal, tres alturas y levantada en silleríal, fue construida en la segunda mitad del siglo XIX, adosada a la antigua fábrica barroca.

En cuanto a santuarios menores, la ermita del Avellanar de Llano, un edificio construido en el siglo XVIII, y la capilla de La Lastra de 1954, sobre un proyeto del arquitecto Regino Borobio.

¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.