Secciones

Servicios

Destacamos

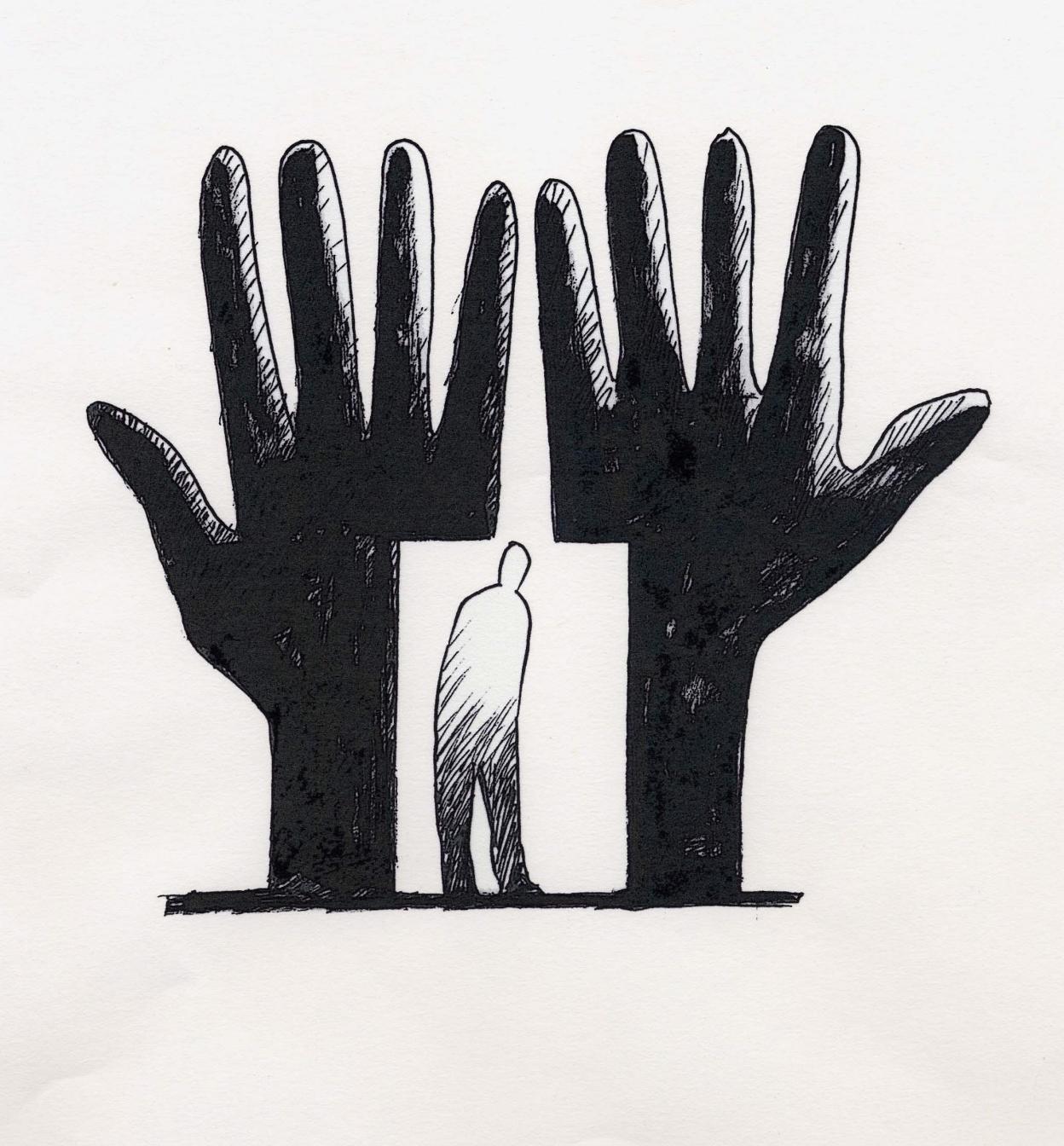

Estamos volviendo a pelear las guerras civiles que plagaron nuestro siglo XIX y la mitad del XX. Guerras que se desarrollaron en dos ejes: uno, liberales revolucionarios contra conservadores tradicionalistas; el otro, designado indistintamente como el centro contra la periferia o la urbe contra el ... campo; si bien, en tanto que guerra cultural entre cultura urbana y cultura provincial, podría considerarse esto último como un tercer eje, proporcionando así tres dimensiones al conflicto. Para más inri la guerra civil de 1936 se mezcló con una «revolución proletaria», la cual constituiría un cuarto eje (adiós, geometría clásica): la lucha de clases. No se debe hablar de guerra civil a la ligera. Esta va más allá del sectarismo, acompañado de un cierto grado de polarización, inevitables en un sistema de partidos; más allá de las tergiversaciones, las verdades alternativas, las mentiras flagrantes; más allá de la corrupción del sistema; más allá, incluso, de la falta de cooperación en asuntos de Estado o en política internacional; todos ellos asuntos desgraciados que desgastan el sistema democrático, pero que no alcanzan el nivel de conflicto caracterizado como Guerra Civil. Uno habla de guerra civil, aunque en primera instancia sea fría, cuando percibe que se han traspasado determinadas líneas rojas, la más evidente el «discurso del odio». Cuando este predomina de tal manera que desplaza a la insignificancia cualquier otro razonamiento y es practicado sin miramientos por ambas partes; al punto de no aportar otras razones de peso para mantenerse en el poder, aquel que gobierna, o para hacerse con el poder, quien está en la oposición.

La consecuencia más grave del discurso del odio es que siembra una desconfianza irracional entre la gran mayoría del electorado. Irracional, en cuanto que abarca tanto la desconfianza justificada ante determinadas acciones del gobierno o las verdaderas intenciones de la oposición, como aquellas otras acciones o intenciones que, por coincidir con los intereses reales de los electores, deberían tomarse en consideración. En su lugar, son rechazadas, sin contemplaciones, por la única y verdadera razón de venir del odiado enemigo; ya no mero contrincante.

Una vez que se ha instalado la desconfianza irracional, se habrá traspasado la temible línea roja que separa la confrontación democrática de la guerra civil. Como ocurre casi siempre que uno traspasa determinadas líneas rojas lo hace sin ser consciente de estarlo haciendo. Solo cuando mira «a toro pasado» se da cuenta de que aquel fue el momento crítico. En el caso de la guerra civil, uno no es consciente de ella desde el primer momento por su condición de guerra fría, pero que se convertirá en caliente si no se alcanza una resolución cuando aún se está a tiempo. Ejemplo: las revoluciones liberales del siglo XIX que terminaron en guerra carlista, no una sino tres veces. El ejemplo contrario sería la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), que retrasó la guerra civil pero no pudo evitar la proclamación de la Segunda República; la cual terminó con el fallido golpe de los cuatro generales en 1936, que desembocaría sin solución de continuidad -esta vez sí- en Guerra Civil.

Hoy nos encontramos en una situación que inevitablemente evoca los prolegómenos de las citadas guerras. Para empezar, la susodicha desconfianza lleva aparejada la idea (subliminal en muchos casos, consciente en los líderes más audaces) del cambio de régimen, pues no se detiene en el cambio de líderes sino que la desconfianza irracional se extiende naturalmente al régimen del que estos líderes se han adueñado para hacer de su capa un sayo. Esto explicaría que unos propugnen un sistema republicano, cuando el vigente es la monarquía. Y los otros, no cualquier monarquía sino una con el grado de absolutismo necesario para expulsar a las tinieblas exteriores a los partidos republicanos y sus adláteres: comunistas y separatistas, hoy y en 1936, tradicionalistas y separatistas con anterioridad.

Recapitulando, la situación en el siglo XIX era esta: los revolucionarios, entonces liberales, no descansaron hasta destronar al rey y proclamar la primera República; lo cual produjo la reacción tradicionalista del carlismo, que todavía sigue viva y coleando en Cataluña, mientras en el país Vasco y Navarra son los fueros los que representaron y representan las mismas fuerzas reaccionarias. Hoy también está el movimiento en ciernes de la «España vacía», que busca ponerle riendas al desbocado progreso de las grandes urbes; lo cual, díganlo o no, llevaría implícito un cambio de régimen, manque sea disfrazado de reforma constitucional. Reforma necesaria, sin duda, pero imposible de consensuar en el actual estado de guerra civil latente. He dejado lo más importante para el final: un renacido nacionalismo español irreconciliable con la izquierda; y, en la izquierda, aquellos que nunca han podido asimilar la derrota de 1939 y se pasan la vida volviendo a pelearla una y otra vez ¡como si fuese posible cambiar la historia!

¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.